| トヨタ 2000GT '67 | ||

| ||

| メーカー | トヨタ | |

|---|---|---|

| 英名 | Toyota 2000GT '67 | |

| 年式 | 1967 | |

| エンジン | 3M | |

| タイプ | ロードカー | |

| カテゴリー | N200 | |

| PP(初期値) | 386.73 | |

| 総排気量 | 1988cc | |

| 最高出力 | 156PS/7,000rpm | |

| 最大トルク | 17.9kgfm/5,000rpm | |

| パワーウエイトレシオ | XX.XXkg/PS | |

| 駆動形式 | FR | |

| 吸気形式 | NA | |

| 全長 | 4,175mm | |

| 全幅 | 1,600mm | |

| 全高 | 1,160mm | |

| 車両重量 | 1,120kg | |

| 重量バランス | XX対XX | |

| トランスミッション | 5速 | |

| 最高速度 | XXXKm/h (フルノーマル/フルチューン時) (知らない場合は抜かしてよい) | |

| 登場 | グランツーリスモ2 グランツーリスモ4 グランツーリスモ(PSP) グランツーリスモ5 グランツーリスモ6 グランツーリスモSPORT グランツーリスモ7 | |

| 備考 | 世代を超え、様々なフィクション作品にも登場している伝説の名車 | |

概要

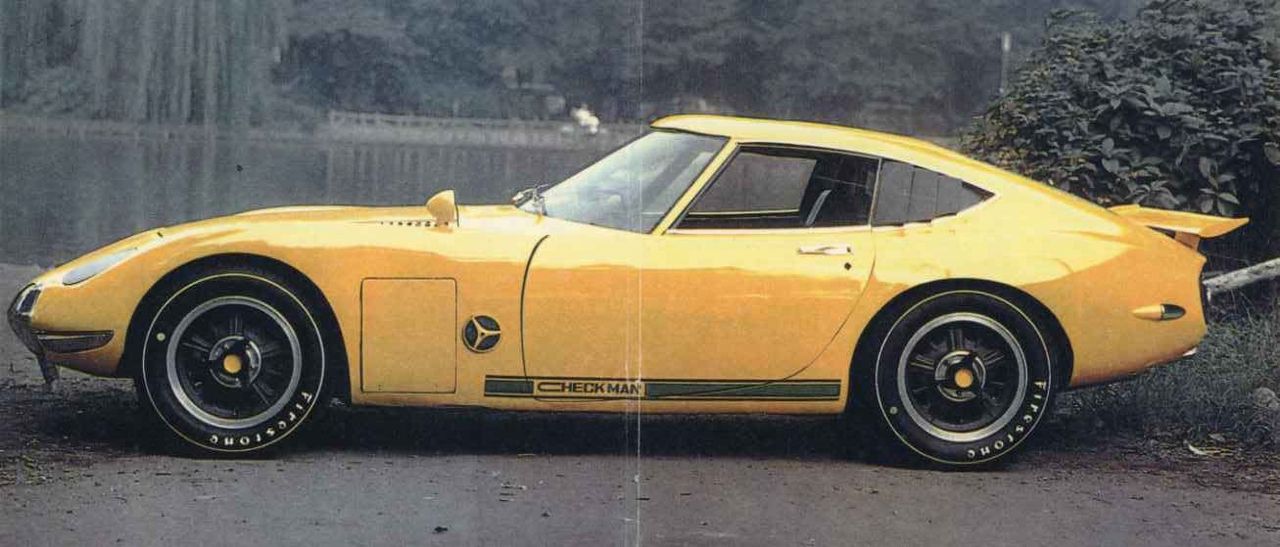

トヨタとヤマハが共同開発された2000GTは、日本国内初のトヨタ製スーパーカー。販売当時でもクラウンが2台分になっているが、カローラの6台分の値段を付けていた高級車でもあったため、前期型と後期型含めて337台しか生産されておらず今となっては大変貴重なクルマでもあった。2013年に海外で行われたオークションでは日本円で約1億1319万円の値で落札された事もある。その後しばらくは一億円前後の落札が度々あったが、クラシックカーバブルが崩壊すると徐々に値は下がっていき、2018年のオークションではなんと5775万円まで価格が暴落してしまった。直近の2020年のオークションでは、徹底的なレストアが行われた車両が約9582万円で落札された。現在ではよほどコンディションがよくない限り、1億円越えの値が付くことは難しいと思われる。

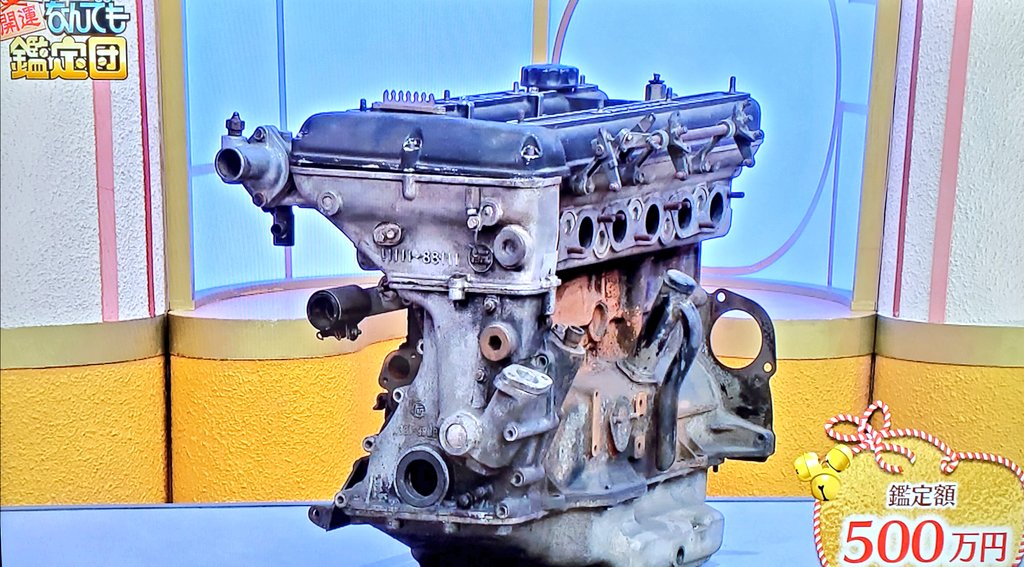

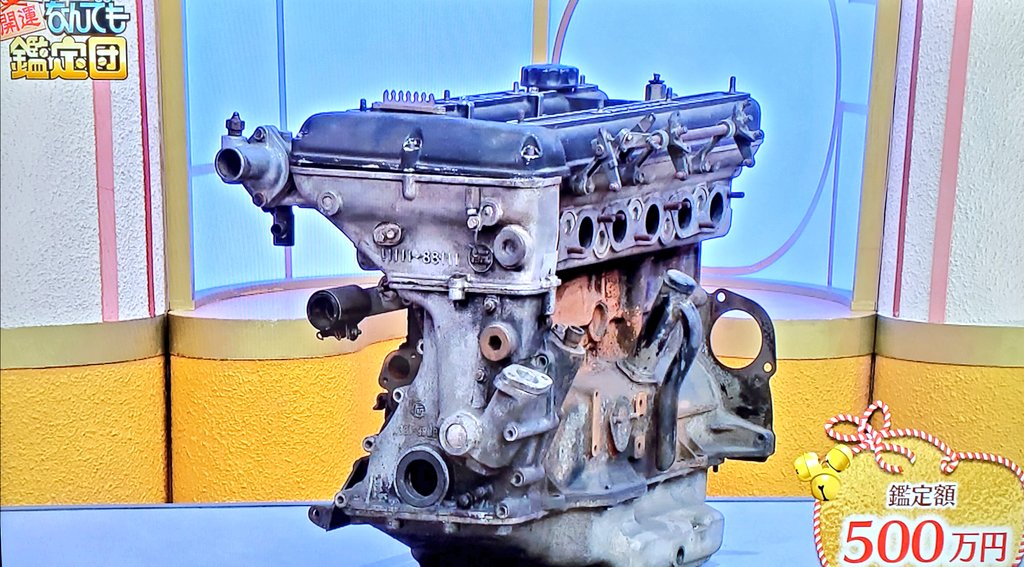

2022年4月12日に放送された「開運!何でも鑑定団」ではトヨタ2000GTのエンジンが登場しエンジンだけで

鑑定額は500万円の値が付いた。

これはエンジンに付けられていたカムカバーが2000GTが市販される前に15台製作された試作車のうち一つに使われていたという貴重な物らしく、これまで確認された中でこのエンジンを含めると2つ目だという。

非常に高価な車であった一方で、生産に手間のかかる車で販売は常に赤字だったという。

また開発はトヨタとヤマハ発動機の共同開発だったわけだが、生産はヤマハ発動機に委託、ヤマハ発動機とその系列企業で行われていた。このような経緯から「トヨタ自動車が開発した車と言うべきか」という議論が現在に至るまで続いており、トヨタ嫌いの人達の中には「トヨタ・2000GTではなく、ヤマハ・2000GT。」「開発をヤマハに丸投げして金で買取り、TOYOTAのバッジをつけただけ」なんて言われていた事も。

勿論下記の解説を読んでもらえればわかるが、これらは正確には誤り。また、近年もトヨタはスポーツカーを開発するにあたって他者との共同開発を取る事が多く、このような議論は後の86やGRスープラも似たような揶揄をされてしまうことがある。

また開発はトヨタとヤマハ発動機の共同開発だったわけだが、生産はヤマハ発動機に委託、ヤマハ発動機とその系列企業で行われていた。このような経緯から「トヨタ自動車が開発した車と言うべきか」という議論が現在に至るまで続いており、トヨタ嫌いの人達の中には「トヨタ・2000GTではなく、ヤマハ・2000GT。」「開発をヤマハに丸投げして金で買取り、TOYOTAのバッジをつけただけ」なんて言われていた事も。

勿論下記の解説を読んでもらえればわかるが、これらは正確には誤り。また、近年もトヨタはスポーツカーを開発するにあたって他者との共同開発を取る事が多く、このような議論は後の86やGRスープラも似たような揶揄をされてしまうことがある。

とはいえ、ヤマハとの共同開発も今となっては評価する声も多くなり、後にヤマハはトヨタの高級ブランドであるレクサスとタッグを組み、「天使の咆哮」とも称されるエキゾーストを持つ和製スーパーカーレクサス・LFAを開発する事となった。

解説

2000GT(にせんジーティー)は、トヨタ自動車工業(現トヨタ自動車)とヤマハ発動機が共同開発し、ヤマハ発動機への生産委託で1967年から1970年までトヨタブランドで生産された、スポーツカーである。型式は「MF10」と「MF10L」。

1960年代前半の日本におけるモータリゼーション勃興期、トヨタ自動車にとって最大の競合メーカーである日産自動車はフェアレディ、また四輪車メーカーとしては新興の本田技研工業はSシリーズをそれぞれ市場に送り出し、いずれも軽快なオープンボディのスポーツカーとして日本国内外で人気を集めた。これらのスポーツカーは、レースなどでもメーカーの技術力をアピールし、メーカーのイメージアップに大きく貢献する存在だった。

一方のトヨタ自動車は、日産自動車と並んで日本を代表する最大手自動車メーカーでありながら、1960年代前半にはスポーツカーを生産していなかった。社外の企業である久野自動車により、クラウンのシャーシを利用して浜素紀のデザインした個性的な4座オープンボディを架装したスペシャリティ・モデルの試作などは行われていたが、そのシャーシやエンジンなどはスポーツカーと呼ぶには非常に未熟なもので世に出ることはなく、自社のイメージリーダーとなるようなスポーツモデルが存在していなかった。

トヨタ自動車のスポーツカーには、1962年から大衆車パブリカのコンポーネンツを用いて系列会社の関東自動車工業(関東自工)で試作を進めていた「パブリカ・スポーツ」があり、1962年以降の原型デザイン公開を経て、トヨタ・スポーツ800の名で1965年から市販された。しかしこれは1000cc未満のミニ・スポーツカーであり、2000cc超の乗用車を生産する自動車メーカーであるトヨタのイメージリーダーとしては格が不足していた。このため、輸出市場やレースフィールドで通用する性能を持った、より大型の本格的なスポーツカー開発が考えられるようになった。

当初トヨタ自動車はスポーツ800と同じく、関東自工に生産委託する予定でこの計画をスタートした。1964年5月頃から開発体制の構築が進められ、プロジェクトリーダーの河野二郎、デザイン担当の野崎喩、エンジン担当の高木英匡、シャシーと全体レイアウト担当の山崎進一、河野のアシスタント兼運転手の細谷四方洋、実務担当の松田栄三の6名が招集された。開発コードは「280A」と名付けられ、同年9月から基礎研究、11月にはシャーシやスタイリングの基本設計が順調に進められた。280Aは美しいスタイリングに6気筒DOHCエンジン、4輪ディスクブレーキなどの当時の先進メカニズムを盛り込んだグランドツーリングカーとして構想され、12月上旬には早くも強度計算まで完了した設計図が完成した。

が、トヨタは280Aのような前例の無い高性能スポーツカーを関東自工で生産できなさそうなことに悩みを抱えていた。一方、ヤマハ発動機では1959年に『ヤマハ技術研究所』を設立。その中で安川力を主任とする研究室が四輪車の試作を行っており、世界初の全アルミ製エンジンを製作するなど意欲的にスポーツカー開発に挑戦した。しかし一方で開発に莫大な金を費やした上四輪発売には至らず、さらに当時発売していたスクーターのクレーム対応に追われるなどでヤマハの経営難も重なり、1962年に技術研究所と安川研究室は解散させられた。

ヤマハが開発していたYX30。

ヤマハが開発していたYX30。

こちらは日産との提携で開発していたA550X。フロントマスクはシボレー コルベット Sting Ray Sport Coupe (C2) '63も意識しているが、後の日産 フェアレディ 240ZG (HS30) '71にも通じるデザインである。

こちらは日産との提携で開発していたA550X。フロントマスクはシボレー コルベット Sting Ray Sport Coupe (C2) '63も意識しているが、後の日産 フェアレディ 240ZG (HS30) '71にも通じるデザインである。

だがヤマハの川上源一社長はなんとか安川たちの熱意に応えるべく、銀行を仲介して日産との提携による四輪開発に持ち込んだ。こうして日産自動車主導の下に、再び安川研究室は高性能スポーツカー『A550X』に携わったが、日産側の事情により1964年(昭和39年)半ばに頓挫したヤマハの川上源一はA550X開発中止に困っており、トヨタ自動車専務の豊田英二に相談。ここに両社のニーズが合致した。

同年12月28日にトヨタ側の開発メンバーがヤマハに赴き、技術提携を結んだ。このときA550X試作車を実見しているが、上述の通り2000GTのシャーシの基本設計は各種計算含めすでに完成しており、具体的な影響は結果として見られない。

翌1965年(昭和40年)1月より、上述のトヨタ側の開発陣がヤマハ発動機に出張しながら、ヤマハの安川研究室の十数名と共に2000GTの開発プロジェクトを推進していった。開発プロジェクトは順調に進み、4月末に最終設計図が完成。計画開始からわずか11か月後の8月に試作車の第1号車が完成し、トヨタ自動車に送られた。

2000GTの高性能エンジンや良質な内装には、ヤマハ発動機のエンジン開発技術や日本楽器の木工技術が大いに役立てられている。ヤマハ発動機は戦時中に航空機用の可変ピッチプロペラの装置を製造していた技術・設備を活用するため、1950年代中期からモーターサイクル業界に参入して成功、高性能エンジン開発では10年近い技術蓄積を重ねていた。また1950年代後半以降のモーターサイクル業界では、四輪車に先駆けてSOHC・DOHC弁配置の高効率なエンジン導入・研究が進んでいた。このような素地から、ヤマハはトヨタ・クラウンのM型直6エンジンにDOHCヘッドを備えたエンジンを製作することができた。またヤマハ発動機は楽器メーカー(日本楽器製造)から分立した企業で、楽器の材料となる良質木材の扱いに長けていたことを活かし、インストルメントパネルとステアリングホイール(ともに前期型はウォールナット、後期型はローズウッド製)の材料供給・加工までも担当した。

一方でそれまでのヤマハの四輪自動車製作はYX30を2台試作するに留まっており、一台の自動車をまとめ上げるノウハウはトヨタが引き受けた。またクラッチ・トランスミッション・ディファレンシャルギア・ドライブシャフトなどの駆動系に関してもトヨタ側が設計・供給している。わずかな期間で一台のスポーツカーにできたのは、トヨタとヤマハの協力がスムーズに進んだためと見られる。

最終的な製品化を担当したのはトヨタの三田部力(主査付)や松田栄三氏である。こうして開発が進められた2000GTは1965年に行われた第12回・東京モーターショーでプロトタイプが展示された。そして正式発売の前年の66年には第3回日本グランプリに参戦し3位を獲得、さらにスピードトライアルにも挑戦し3つの世界記録を樹立。そして67年5月に発売。その1ヶ月後に映画「007は二度死ぬ」で、ワンオフのオープン仕様2000GTがスクリーンを席巻することになる。

市販車の本格生産は、ヤマハ発動機に委託された。ただし高品質を維持するため、ワイパーのきしみや水漏れのようなものはトヨタ側の基準で厳しくチェックされた。

鈑金・溶接・車体組立・エンジン組立・塗装の工程は、ヤマハ発動機が静岡県磐田市に新設した3号館工場で手作業によって行われ、FRPパーツ類は新居工場(浜名郡新居町)が製造し、内装パネル関係は日本楽器製造(現・ヤマハ株式会社、当時は親会社)、ボディのプレス関係は1950年代にバイクメーカーとして活躍し、ヤマハの傘下に入った北川自動車工業(後のヤマハ車体工業、1993年4月にヤマハ発動機に吸収合併)の他、(株)畔柳板金工業所(現・畔柳工業)といった、トヨタ系試作プレスメーカーも担当した。

製造を担当したヤマハの安川力は「2000GTの前面ガラスは3次曲面でボディとほぼツライチ。それが実現できたのは、板金職人が手作業で合わせながら作っているから。プレスで大量生産したボディパネルでは細部が絶対に合わない。その結果2000GTは一台ずつ細部が違い、補修部品をポン付けできない」と語っている。

クラッチはクラウンの流用で、トヨタ系列企業であるアイシンが供給。トランスミッションも同じくアイシンの供給だが、これがアイシン史上初の乗用車向けトランスミッションとなっている。

マキールさんの解説にもあるように、シェルビーの創業者のキャロル・シェルビーもこの2000GTに注目しており、トヨタ・モーターセールスUSAが2000GTをアメリカで紹介および宣伝するために海を渡った1台であったソーラーレッドに塗られていた生産第一号車のシャシーナンバーMF10-10001をキャロル・シェルビー率いるシェルビーアメリカンへと委託し、SCCA(スポーツカー・クラブ・オブ・アメリカ)に参戦するため、両社のエンジニアが協力し、この車両の外観や機関のモディファイをおこなった。

2000GTの登場作品いろいろ

また、アニメ作品では「Dimension W」で主人公マブチ・キョーマの愛車として登場。劇中では2000GTのコンセプトを継承した車であるレクサスのLFAとの共演も果たしている。

スーパーカーブームの火付け役となった「サーキットの狼」では「フッホッホッホ……」という笑い方でお馴染みの敵役、隼人ピーターソンの愛車として登場した。彼も頭文字Dの庄司慎吾のように卑怯な手も使ったりする奴だが、この2000GTを日本が誇る最高のクルマと称して、「どうして君達は日本人のくせに外車ばかりに乗りたがるの?」という案外まともな事を言っている。日本人ならばもっと日本のクルマの良さを知るべきだろう。imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。

PCエンジンのゲーム「ゼロヨンチャンプ」では日本ランキング1位、ゼロヨンキングの岩本まさよしのクルマとしても登場。

こちらはなんとセルシオの4リッターエンジンをフルチューンし搭載、しかも4WD化するという大胆過ぎるチューニングを行なっている。約一億円もする稀少なクルマを魔改造してしまうなんて清水の舞台から飛び降りるような事をやってしまうなんてさすがはゼロヨンキングというべきか。ちなみに裏技でプレイヤーも使える。

また、NHK名古屋放送局制作の愛知発地域ドラマ「真夜中のスーパーカー」では、(NHKである都合上「トヨタ」の名を出せないため)「ナゴヤ自動車」のスーパーカー「ナゴヤ2000GT」として登場。カーデザイナーである主人公の目標とする車として登場する。因みにこのドラマはトヨタ自動車、およびトヨタ博物館の全面協力で作られており、トヨタ博物館所蔵の名車も数多く登場する。

また、劇中では、前述のとおり2000GTの再来ともいえる和製スーパーカー、LFAとレースを繰り広げる。残念ながらこの番組は現在は配信されていないので、NHKを信じて再放送を待とう。

マキールによる評価

|

トヨタ2000GTは 史上最も美しいGTのひとつとしてランクインしますよ 日本車の最高傑作といってもいいでしょう 1967年のデビュー当時の価格は日本円で238万円 今となっては、ドル換算で6桁後半はいくでしょう 1969年にマイナーチェンジを受けているため 前期・後期の2種類に分けることができます 2000GTの多くは最高速トライアルに参加し、記録を打ち立てています また、1968年にはキャロル・シェルビーも 2000GTをレースに出場させています 全体的に素晴らしいクルマで、何年も飽きることなく楽しめると思います |

登場シリーズ

グランツーリスモ2

EAST CITYのTOYOTAディーラー内、USED CARにて購入可能。

入荷頻度が非常に低いので、欲しいならラインナップをマメに確認しよう。

入荷頻度が非常に低いので、欲しいならラインナップをマメに確認しよう。

グランツーリスモ4

日本のトヨタディーラー内、レジェンドカーで購入可能。

価格はCr.16,000,000

価格はCr.16,000,000

グランツーリスモ(PSP)

Cr.16,000,000で購入可能。

グランツーリスモ5

中古車の場合

価格はCr.XXX,XXX,XXX×(100-(走行Km÷2000)÷100)(Cr.100未満は四捨五入、走行距離は100,000Km以降はカウントしない。例:280,000kmの場合は80,000kmとして扱う)

価格はCr.XXX,XXX,XXX×(100-(走行Km÷2000)÷100)(Cr.100未満は四捨五入、走行距離は100,000Km以降はカウントしない。例:280,000kmの場合は80,000kmとして扱う)

グランツーリスモ6

Cr.16,000,000で購入。

サブディビジョンサービスモデリング

のプレミアムカーに格上げされた。

グランツーリスモSPORT

Cr.16,000,000で購入。

グランツーリスモ7

レジェンドカーディーラーでCr.65,800,000で購入。上の解説の通り、過去に一億円を超える値が付いたこともあったが、現在は億単位までは行かず。それでも6000万台と、十分高級車に値する値段である。

コメント

- 70スープラの7Mエンジンがスワップ出来るようになって欲しいな -- (Gno_Bis) 2023-07-15 14:52:44

- アニメ化? -- (名無しさん) 2023-10-16 18:51:51

- ちなみに美少女戦士セーラームーンのTVアニメ版で、天王はるかの愛車として登場している。だが、後部座席があるので架空の仕様となっている。 -- (名無しさん) 2024-02-22 22:01:11

- シェルビーがレース仕様作ったの意外なコラボレーション。当時の渡米した日本車なんてダットサン位 -- (名無しさん) 2024-04-28 01:27:33

- ボンドカーとして有名だけど実はボンド本人が運転してる場面は無いんよね -- (名無しさん) 2024-12-20 14:17:21

- 現時点で9900万してる。少し待てば値下がりして9800万で買えるんだ。 -- (名無しさん) 2025-06-15 11:51:02