ここでは、今ではあまり見られなくなってしまったり、昔のクルマによくあった装備や特徴、クルマを取り巻く環境をまとめてみたコーナー。

あるあるなモノから、個人的な思うものまで色々あるので、当時を知らない若い世代は驚きながら、当時を知ってる世代は「あったあった!」と言いながら、とりあえず見てくれまし。

あるあるなモノから、個人的な思うものまで色々あるので、当時を知らない若い世代は驚きながら、当時を知ってる世代は「あったあった!」と言いながら、とりあえず見てくれまし。

目次

| + | ... |

角張ったカタチのデザイン

主に四角形や三角形で構成されたようなデザインのクルマが多かった。曲線が主体のクルマが多くなった今、こういうデザインの車に惹かれませんか?

昔はペンや、製図用の鉛筆や、それを削る「芯研器」と呼ばれる製図道具は必需品であったのだ。

現在はCADの流通とかで3次元的にクルマのデザインを描く事が出来るようになったので、こうした角ばったカタチのクルマは減ったというわけだ。

そうしたデザインの制約があった中でも、流麗なフォルムのクルマもいるので、ある意味それを生み出したデザイナーも天才としか言いようが無い。

海外のデザイナー・カロッツェリアが手がけたデザイン

その一方でメーカーから依頼される研究開発の事業は堅調であり、自動車以外の輸送機関(鉄道車両・航空機・船舶)、一般工業製品(家電・家具・装飾品)など、デザイン分野の多角化も進めている。(画像はイタルデザインによりリデザインされた日産GT−R。)

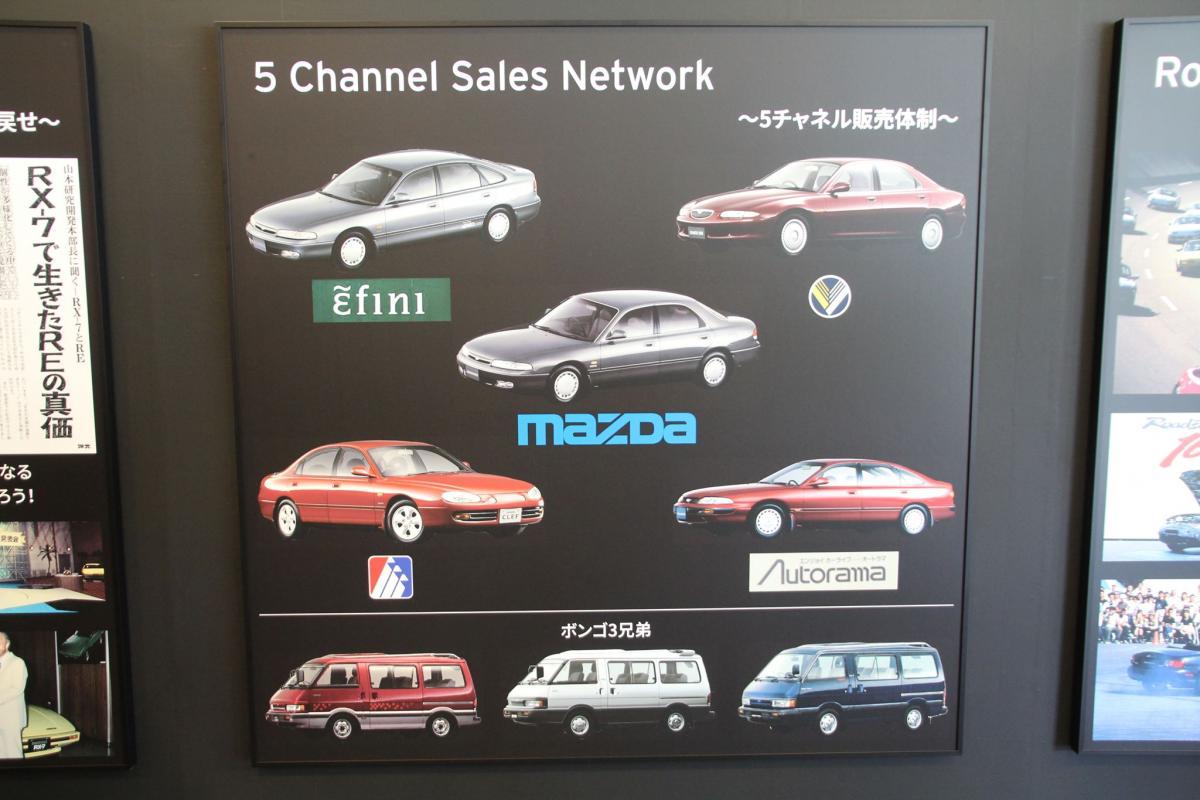

同じメーカーでも販売チャンネルが別々のディーラーで売られている

昔は同じメーカーであっても複数の販売店のディーラーがあり、同社でも別々の車を販売している事が多かった。最後まで残っていたのは2020年まで残していたトヨタ(トヨタ、カローラ、トヨペット、ネッツの4チャンネル)だったが、過去には日産がレッドステージとブルーステージがあり、(もっと前はプリンス店、サニー店とかなど多岐に渡っていた)ホンダもプリモ、クリオ、ベルモというチャンネルの販売店があった。

2024年現在だとグループ会社をまたいで別名の同じ車が少々存在するぐらいである。プロボックス=ファミリアバンとかeKワゴン=デイズとか。

もしくはハリアー=レクサスRXのように、日本仕様と海外仕様という形で並行販売というのもある。他にもアウディQ7=ポルシェ・カイエンのように、プラットフォームは共通だけど車のキャラクターは違う広義の兄弟車も存在する。

中でも多かったのがマツダで、ファミリアやクロノス、ボンゴなどを売っていたマツダ、主にRX−7とかを売っていたアンフィニ、ロードスターやコスモなどを販売していたユーノス、AZ−1などの軽自動車やランチアの車を販売していたオートザム、そして同時提携を結んでいたフォードブランドの車両を扱っていたオートラマの5つがあった。

imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。この影響を食らったのがクロノス。これをデザインの細部やロゴを変えて別々のチャンネルで販売し、なんと11車種のバリエーションを生み出してしまった。

imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。この影響を食らったのがクロノス。これをデザインの細部やロゴを変えて別々のチャンネルで販売し、なんと11車種のバリエーションを生み出してしまった。

特殊なドアの開き方

今でもスーパーカーで見かける事があるが、昔は国産車でも通常の横開きドアとは異なる機構を持つ車が存在していた。市販車ではトヨタ・セラ(バタフライドア)とオートザム・AZ-1(ガルウィングドア)のただ2車種のみ。これもバブル期だからこそ為せた業である。

前開きドア・観音ドア

現在はほぼ存在しないが、かつて1960年代、昭和30〜40年くらいまではこのような構造のドアを持ったクルマが多くあった。有名なものだと前開きドアはスバル360や1965年までのフィアット500、観音ドアは初代クラウン、RX-8などがある。

なんで消えたかについては「何らかの理由で走行中に開いてしまうと、風圧でドアが全開を通り越して壊れるから」という理由が強い模様。

近代だとロールスロイスの4ドアモデルは伝統的に観音ドアだが、後席にVIPを載せた時の乗降性と、RRは壊れないという信念から継続しているものだと思われる。

なんで消えたかについては「何らかの理由で走行中に開いてしまうと、風圧でドアが全開を通り越して壊れるから」という理由が強い模様。

近代だとロールスロイスの4ドアモデルは伝統的に観音ドアだが、後席にVIPを載せた時の乗降性と、RRは壊れないという信念から継続しているものだと思われる。

車の性能面をアピールするステッカー

imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。

ツインカム、スーパーチャージャー、VTEC……とにかく車の性能をアピールするようなアルファベットが並んだステッカーが純正の時から付いていた。特に1980年代〜1990年代のパフォーマンスカーやスポーツカーに多かった。

C33ローレルみたいなハイパフォーマンスカーじゃなくてもアピールが激しかった。

他にも「車種名だけでなくグレード名」までエンブレムにしていたりだとか。

ツインカム、スーパーチャージャー、VTEC……とにかく車の性能をアピールするようなアルファベットが並んだステッカーが純正の時から付いていた。特に1980年代〜1990年代のパフォーマンスカーやスポーツカーに多かった。

C33ローレルみたいなハイパフォーマンスカーじゃなくてもアピールが激しかった。

他にも「車種名だけでなくグレード名」までエンブレムにしていたりだとか。

謎の穴ぼことエアロパーツ

imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。

穴ぼことはエアダクトの事。上のステッカーと同じく、80年代〜90年代のパフォーマンスカーやスポーツカーによくあった。また、ランエボとかで見るように、ウィングとかのエアロパーツもドンと付いていたりする事も。一般公道では何の意味も無いが、レースとかの参戦を前提にしているのでこうした装備を付けていた。(レースではダクト付ければ、吸気性能が上がって、スポイラーに関しては、ダウンフォースが上がり、コーナリングスピードの向上に繋がるのだ。)

しかし、こういうデザインは今、一般の女子では受け入れがたい物となっているのも事実であったりする。うーむ……。

しかし、こういうデザインは今、一般の女子では受け入れがたい物となっているのも事実であったりする。うーむ……。

穴ぼことはエアダクトの事。上のステッカーと同じく、80年代〜90年代のパフォーマンスカーやスポーツカーによくあった。また、ランエボとかで見るように、ウィングとかのエアロパーツもドンと付いていたりする事も。一般公道では何の意味も無いが、レースとかの参戦を前提にしているのでこうした装備を付けていた。(レースではダクト付ければ、吸気性能が上がって、スポイラーに関しては、ダウンフォースが上がり、コーナリングスピードの向上に繋がるのだ。)

リトラクタブル・ヘッドライト

言わずと知れたパカパカ開閉するヘッドライト。歩行者保護の概念が普及するにつれて採用車種が減り、市販車での採用は日本車ではFD型マツダ・RX-7、全世界的にはC5型シボレー・コルベットが最後となった。

現在では「暗くなった時にメインライトを1秒以内に点灯させること」というEU圏内のルールに引っかかるので、実質的に採用は不可能になっている。

カンガルーバー・グリルガード

imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。

一昔前のRV車や四輪駆動車とかによく付いていたのがこれ。

いかにも悪路もへっちゃら、という感じがあってカッコいいが、これも上記のリトラと同じ歩行者保護の概念の普及により減ってしまった。最近では、重量と衝突の衝撃が考慮され、樹脂やプラスチックなど軽い素材でできたグリルガードなどが出てきているが、それでもメーカーのオプション品に採用される事は皆無で、付いているのは社外品のカスタムパーツである。そもそも元々この装備は野生動物との衝突事故が多いアフリカなどや、オーストラリアでカンガルー避けのために作られたもので、そういうような状況に合う事が少ない日本、特に街中では無用の存在であったのも事実だ。

いかにも悪路もへっちゃら、という感じがあってカッコいいが、これも上記のリトラと同じ歩行者保護の概念の普及により減ってしまった。最近では、重量と衝突の衝撃が考慮され、樹脂やプラスチックなど軽い素材でできたグリルガードなどが出てきているが、それでもメーカーのオプション品に採用される事は皆無で、付いているのは社外品のカスタムパーツである。そもそも元々この装備は野生動物との衝突事故が多いアフリカなどや、オーストラリアでカンガルー避けのために作られたもので、そういうような状況に合う事が少ない日本、特に街中では無用の存在であったのも事実だ。

一昔前のRV車や四輪駆動車とかによく付いていたのがこれ。

規格型ライト

昔のアメリカでは決められた形状のヘッドライト(角型か丸型)しか認められていなかったため、他国から対米輸出される車は必ずこの規格型ライトを装着していた。しかし元々規格型ライトではない車種の場合、これが原因で全く異なる顔立ちに変貌してしまう例も少なくなかった。また、当時の日本は欧州車であっても、排ガス規制を理由に本国仕様ではなくアメリカ仕様が輸入されることが多く、そうなると必然的に

メーカー側も黙ってはおらず、次第に規格型ライトでも違和感のないデザインに寄せてくるようになり、本国仕様でも規格型ライトを標準装備とする車種まで現れた(80年代の日本車に多く、リトラクタブルライトは大半が規格型)。ところがそんな折、ライトに関する規格が廃止されて形状が自由化されてしまったのは何とも皮肉なところである。

ガラス製ヘッドライトレンズ

その昔、ヘッドライトのレンズはガラス製が主流だった。樹脂の成形技術もまだ未熟だったため、現在とは逆に樹脂よりもガラスの方が安価という事情もあった。

ガラス製ライトは樹脂のような黄ばみとは無縁だが、言わずもがな事故などで割れて飛び散ると非常に危ないため、レースのような競技の場ではヘッドライトにテーピングをするのが決まりとなっていた。

しかし、流線形のクルマが急増した1990年代頃以降、複雑な造形に対応できないガラス製ライトは樹脂製に一気に取って代わられた。割れて飛び散ってもガラスのような危険性はないため、実用目的でのテーピングはもはや必要なくなり姿を消した。

ガラス製ライトは樹脂のような黄ばみとは無縁だが、言わずもがな事故などで割れて飛び散ると非常に危ないため、レースのような競技の場ではヘッドライトにテーピングをするのが決まりとなっていた。

しかし、流線形のクルマが急増した1990年代頃以降、複雑な造形に対応できないガラス製ライトは樹脂製に一気に取って代わられた。割れて飛び散ってもガラスのような危険性はないため、実用目的でのテーピングはもはや必要なくなり姿を消した。

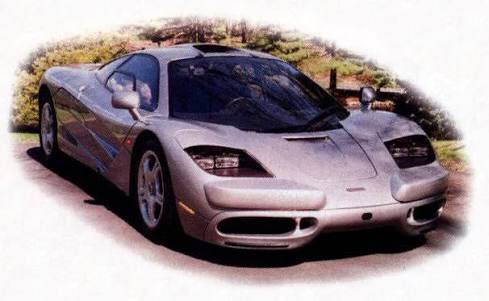

5マイルバンパー

規格型ライトと似たような装備。アメリカでは1973年後半以降、時速5マイル(約8km/h)以下で衝突した際に適切に衝撃を吸収できるバンパーの装着が義務付けられた。例え低速での軽微な損傷でも、保険をどんどん使ってしまうアメリカの土地柄で、その対応と支払う保険料の多さから政府に圧力をかけてこの規制が生まれたという訳で、他国から対米輸出される車では、ポルシェ・911のようにうまく纏められるか、ランボルギーニ・カウンタックのように元のデザインを台無しにされるかの二択であった。

マクラーレン・F1もこの5マイルバンパーの餌食となってしまった。特にミッドシップのスーパーカーはこの規制で台無しにされやすく、最近のクルマではブガッティ・シロンがリアに5マイルバンパーを付けざるを得ない事態となっている。

一方でC3型コルベットやS30型Zは、911と同じく比較的うまくまとめられた部類。これもこれでアメリカンな風土を味わう良さがあるのでは?

ハードトップ

ドアの窓枠(サッシュ)とセンターピラー(側面中央の柱)を取り払ったボディ形状を「ピラーレス・ハードトップ」と呼ぶ。開放感やスタイリッシュさは抜群だが、見るからに横からぶつけられた際に潰れやすそうな見た目の通り、剛性確保の観点から急速に姿を消していった。

そのため、センターピラーを残しつつドアの窓枠(サッシュ)のみを取り払うタイプも出現した。こちらは「ピラード・ハードトップ」や「サッシュレスドア」と呼ばれる。日本車では既に見られないが、外車では「4ドアクーペ」と称する車種で健在。

また、現代のトールワゴン系の車種には、センターピラーを取り払うことで乗降をしやすくしたモデルがある。これらはハードトップとは呼ばないが、ある意味ピラーレス・ハードトップの延長線上にある発想とも言えよう。

そして最近見られるようになったのがRX−8とかで見られた観音開きである。これもハードトップの延長線の発想でもあろう。

メーターのキンコン音

頭文字DのFirst Stage、Second Stageとかでこの音を聞いた事ある人もいるだろうが、これは時速100キロオーバーですよという警告音で昔はこれを付けていないと車検が通らなかった。だが、うるさくてこっそり取り外す人も多かったとか。

フェンダーミラー

imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。

主にタクシーとかに使うセダンや、高級車とかに付いていた。現在でもタクシーやハイヤーなどでは、(ドアミラーだと助手席にお客さんを乗せたとき、確認時に横を向くのが失礼だからという理由)需要がありフェンダーミラーが、採用されているという。

主にタクシーとかに使うセダンや、高級車とかに付いていた。現在でもタクシーやハイヤーなどでは、(ドアミラーだと助手席にお客さんを乗せたとき、確認時に横を向くのが失礼だからという理由)需要がありフェンダーミラーが、採用されているという。

ヘタクソ棒

コーナーポールの事。フロントパンパーの角に付けるポールで、運転席からも先端が見えるので狭い路地での右折や切り返しなどでどこまで行けるかの目安になるというもの。これを付けていると車幅感覚を掴めてない人だとして『ヘタクソ棒』というあだ名で呼ばれてしまった。

パワステ・エアコン・パワーウィンドウなし

すっかり今では当たり前の装備となったこの3つだが、昭和は付いていない、というのが当たり前だった。特にパワーウィンドウは平成一桁台までは付いていない車が多かった。

ドッカンターボ

昔のクルマはターボラグがでかいクルマが多く、低回転はあまり効かないと思ったら、突然いきなりターボが効いてしまう車が多かった。

↑同じ頃にスーパーカーやF1マシンもターボラグがデカくドッカンターボの傾向だった。

F40辺りは「雨の日に乗るな」と言われるほど唐突だったとか。

水温計

imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。

昔の車は、真夏になるとよくオーバーヒートを起こしていたりしたのでこれが必須だった。だが、現在ではオーバーヒートする事も少なく、またメーター内のデザイン性のために消えつつあると言われている。

逆にオーバーヒートよりも暖機走行の目安として残してるぐらい。

昔の車は、真夏になるとよくオーバーヒートを起こしていたりしたのでこれが必須だった。だが、現在ではオーバーヒートする事も少なく、またメーター内のデザイン性のために消えつつあると言われている。

逆にオーバーヒートよりも暖機走行の目安として残してるぐらい。

イコライザー付きのカーオーディオ

主に90年代のクルマによく見られた装備。これ見て懐かしい、と思う人いません?

標準装備の灰皿&シガーライター

昔は喫煙していた人が多く、灰皿もオプションではなく標準装備で付いていた。また、喫煙率が減少したことで、たばこに火をつけるシガーライターも標準装備ではなくなり、代わりに電源ソケットとしてスマホなどの充電用として活用されている。

アクセサリーソケットとシガーライターソケットは形状こそ一緒だが、前者にシガーライターを差し込むと、周囲が耐熱処置されていないのでソケット自体が融解するため要注意。

昔は吸っている人が多かったというのを匂わせる物としては頭文字Dでもアニメで言うところの1st〜2ed stageの頃くらいは結構登場人物の多くがタバコを吸っていて高橋涼介も庄司慎吾も喫煙者だった。また、昔のF1やレーシングカーもタバコのスポンサーが多かったのもそれだ。

昔は吸っている人が多かったというのを匂わせる物としては頭文字Dでもアニメで言うところの1st〜2ed stageの頃くらいは結構登場人物の多くがタバコを吸っていて高橋涼介も庄司慎吾も喫煙者だった。また、昔のF1やレーシングカーもタバコのスポンサーが多かったのもそれだ。

アクセサリーソケットとシガーライターソケットは形状こそ一緒だが、前者にシガーライターを差し込むと、周囲が耐熱処置されていないのでソケット自体が融解するため要注意。

自動車電話

imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。

昔の高級車によくあった装備。今では西部警察のガゼールくらいしか見覚え無いか?

昔の高級車によくあった装備。今では西部警察のガゼールくらいしか見覚え無いか?

テレビ

imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。

今では当たり前だが、昔は高級車の装備。

今では当たり前だが、昔は高級車の装備。

カーテン

imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。

昔のクルマの装備でよくあったが、高級車とかではリアにもカーテンが!

昔のクルマの装備でよくあったが、高級車とかではリアにもカーテンが!

昔のクルマにあるあるステッカー① OKシール

imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。

何がOK?なのかというと、これはきちんと検査しましたよってユーザーに対しての物。ただ、今は検査完了が当たり前、ステッカーの意味が無いので廃止されてます。

何がOK?なのかというと、これはきちんと検査しましたよってユーザーに対しての物。ただ、今は検査完了が当たり前、ステッカーの意味が無いので廃止されてます。

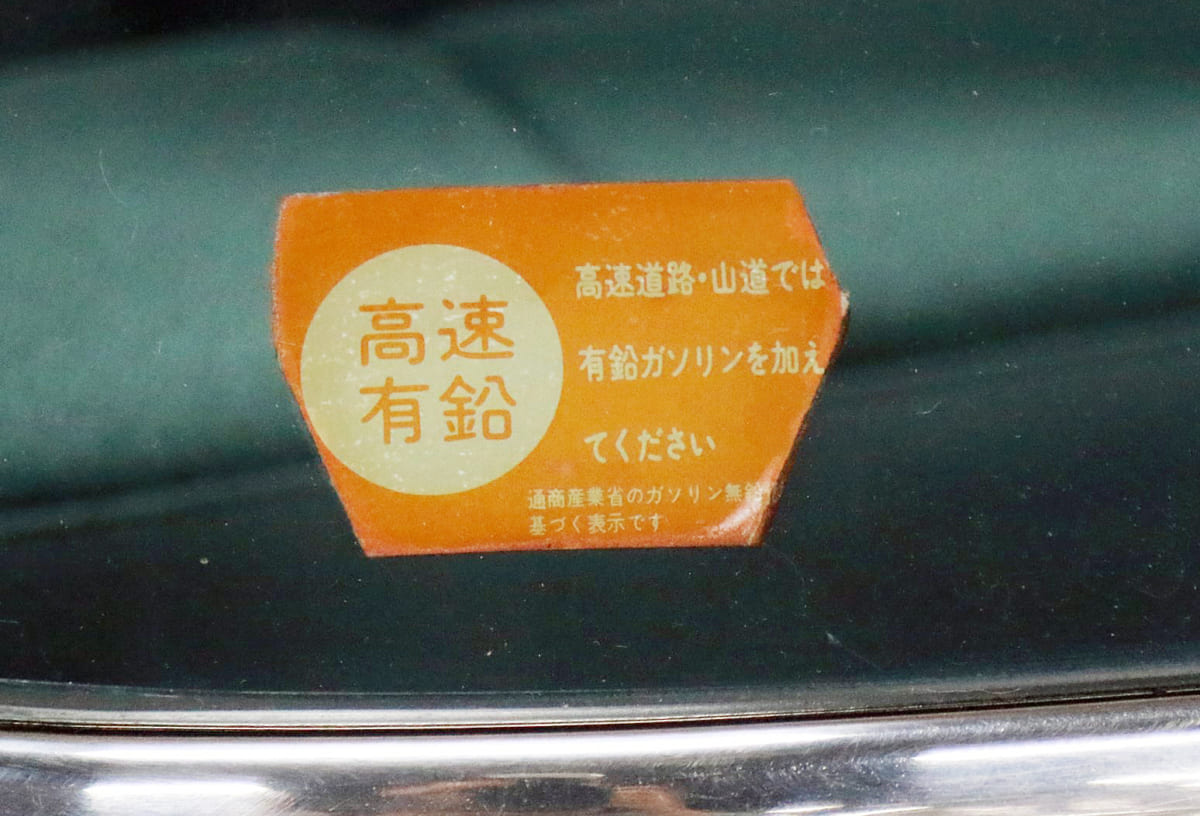

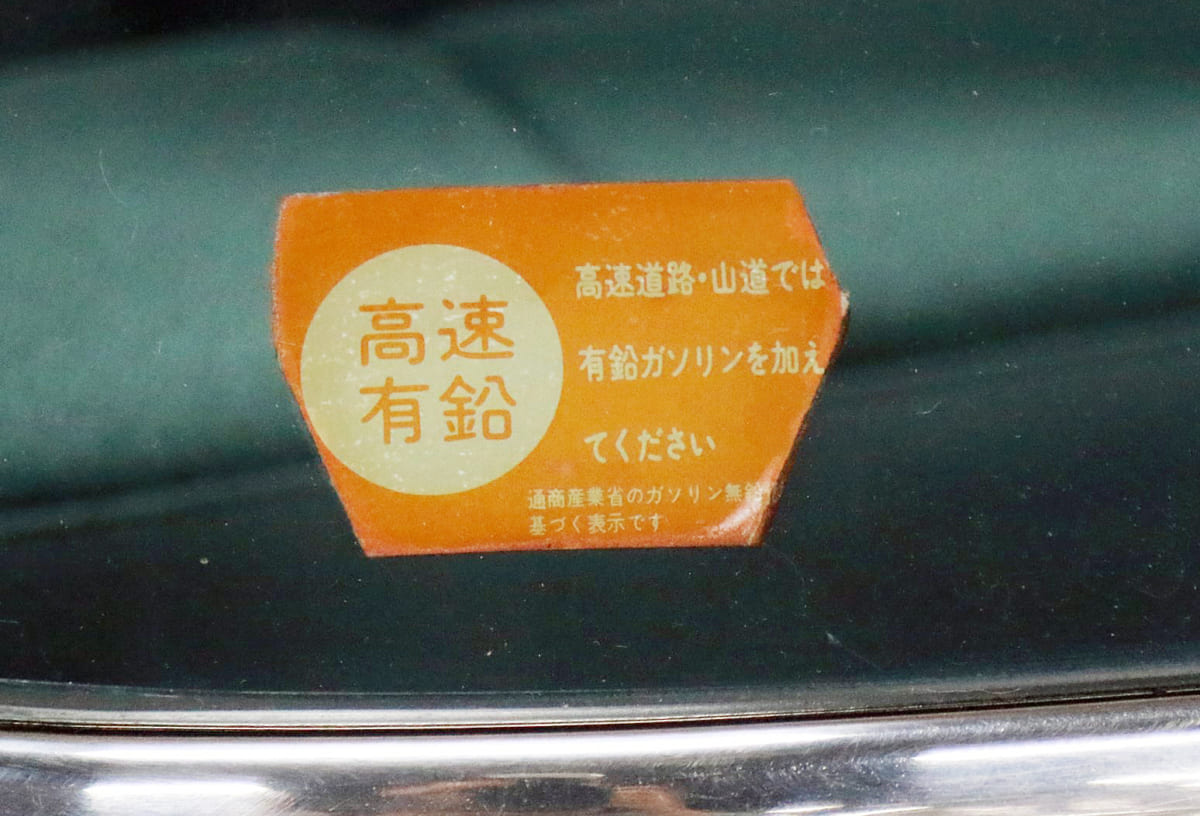

昔のクルマにあるあるステッカー② 有鉛&無鉛

imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。

リアのガラスの端っことかに貼ってあったこのステッカー。89年頃までの車には国産外車問わず貼られていた。当時のガソリンには「有鉛」と「無鉛」というのがあり、その識別用だった。

有鉛ガソリンというのは、「テトラエチル鉛」などの鉛を含む添加物を加えられたガソリンのことである。1920年代にアメリカのGMが開発し、クルマ用、飛行機用の高性能ガソリン(「ハイオクタン」=オクタン価という数値が高く、ノッキングを起こしにくい)として、かつては全世界に普及していた。

(↑ 若干センシティブな演出を含む動画なので、善良な令和キッズのキミたちは閲覧注意 ↑)

リアのガラスの端っことかに貼ってあったこのステッカー。89年頃までの車には国産外車問わず貼られていた。当時のガソリンには「有鉛」と「無鉛」というのがあり、その識別用だった。

有鉛ガソリンというのは、「テトラエチル鉛」などの鉛を含む添加物を加えられたガソリンのことである。1920年代にアメリカのGMが開発し、クルマ用、飛行機用の高性能ガソリン(「ハイオクタン」=オクタン価という数値が高く、ノッキングを起こしにくい)として、かつては全世界に普及していた。

(↑ 若干センシティブな演出を含む動画なので、善良な令和キッズのキミたちは閲覧注意 ↑)

「オー!モーレツ」という有名なCMで宣伝されていた「丸善ガソリン100ダッシュ」も有鉛ガソリンである。当時、無鉛のハイオクタンガソリンというものは存在していなかった。

しかし、ご想像の通りこのガソリン鉛添加物は人体に対し猛毒で、有鉛ガソリンで走るクルマの排気ガスによって大気中にまき散らされた鉛は、地球環境にも大変な悪影響をもたらした。そこで1970年代、政府と関係省庁は有鉛ガソリンの規制を開始する。その結果、1975年にレギュラーガソリンは完全に「無鉛」、つまり鉛添加物を一切含まないガソリンとなった。

その後も、鉛を含まない(それ以外の添加物を使ってオクタン価を高くした)無鉛ハイオクが登場する1987年までは「有鉛ハイオクガソリン」が販売されており、この期間にユーザーが自分のクルマに有鉛か無鉛か、どちらのガソリンを給油すればいいのか間違わないためにこのステッカーが生み出されたのである(間違うと最悪エンジンを壊してしまう)。リアウインドウに貼られたのは、たいていのクルマの給油口がリアにあったためだろう。

ステッカーには赤の「有鉛」、青い「無鉛」の他にも、無鉛ガソリンに1/3程度の有鉛ガソリンの混入が必要な車を表すグリーンのシールの“混合”や、高速道路など高負荷がかかりやすく出力が必要なときに有鉛ガソリンを加える車を表すオレンジのシールの“高速有鉛”も存在していた。

しかし、ご想像の通りこのガソリン鉛添加物は人体に対し猛毒で、有鉛ガソリンで走るクルマの排気ガスによって大気中にまき散らされた鉛は、地球環境にも大変な悪影響をもたらした。そこで1970年代、政府と関係省庁は有鉛ガソリンの規制を開始する。その結果、1975年にレギュラーガソリンは完全に「無鉛」、つまり鉛添加物を一切含まないガソリンとなった。

その後も、鉛を含まない(それ以外の添加物を使ってオクタン価を高くした)無鉛ハイオクが登場する1987年までは「有鉛ハイオクガソリン」が販売されており、この期間にユーザーが自分のクルマに有鉛か無鉛か、どちらのガソリンを給油すればいいのか間違わないためにこのステッカーが生み出されたのである(間違うと最悪エンジンを壊してしまう)。リアウインドウに貼られたのは、たいていのクルマの給油口がリアにあったためだろう。

ステッカーには赤の「有鉛」、青い「無鉛」の他にも、無鉛ガソリンに1/3程度の有鉛ガソリンの混入が必要な車を表すグリーンのシールの“混合”や、高速道路など高負荷がかかりやすく出力が必要なときに有鉛ガソリンを加える車を表すオレンジのシールの“高速有鉛”も存在していた。

時は流れて1990年代、有鉛ハイオクが「無鉛プレミアムガソリン」に完全に入れ替わると共に、ステッカーも姿を消した。と思っていたら……。

”高圧水素をご使用ください トヨタ自動車のCN社会計画に基づく表示です”

”交流電源をご使用ください(以下同文)”

”高圧水素をご使用ください トヨタ自動車のCN社会計画に基づく表示です”

”交流電源をご使用ください(以下同文)”

なんとなんと、2023年の東京オートサロンでトヨタの、いや我等がモリゾウの手によってこの懐かしいステッカーが復活したのである。

「水素」ステッカーが貼られたのは、水素燃焼エンジンにコンバートされた4A-GEUを積む86トレノ。「電気」のほうは北米向けタンドラ用HEVモーターを転用したBEVレビンである(LEVINだからEV…)。レビンの方には他にも、「藤原とうふ店(自家用)」の漢字とひらがなの数を真似た「電気じどう車(実験用)」のステッカーまで。オッサン感涙必至の、なんともニクい遊び心だ。

ちなみに、1983年に登場したAE86のガソリンは無鉛レギュラー指定である。

「水素」ステッカーが貼られたのは、水素燃焼エンジンにコンバートされた4A-GEUを積む86トレノ。「電気」のほうは北米向けタンドラ用HEVモーターを転用したBEVレビンである(LEVINだからEV…)。レビンの方には他にも、「藤原とうふ店(自家用)」の漢字とひらがなの数を真似た「電気じどう車(実験用)」のステッカーまで。オッサン感涙必至の、なんともニクい遊び心だ。

ちなみに、1983年に登場したAE86のガソリンは無鉛レギュラー指定である。

海外での日本車のイメージといえば、“低燃費、壊れにくい、そしてハイテク”。

imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。

特にアメリカではそのイメージが顕著で、70年代後半〜1980年代で強かったイメージである。その時アメリカでは自動車だけでなく、任天堂のファミコンやソニーのウォークマンといった家電などの日本企業の製品がバカ売れし、様々なところで日本企業の進出や日本の資本が入って来た。さらにそうした電子機器に必要な半導体も多くは日本製で、1990年の頃のデータによると世界の半導体メーカーの売り上げで上位10社のうち6社は日本企業であって、そうした日本製の半導体が「日の丸半導体」として呼ばれていた。

そうした時代背景が当時のサブカルチャーに影響を与えており、映画ジャッキー・チェンが出演したキャノンボールの二作では、ジャッキーは一作目は日本人として登場し、二作目では三菱チームのシステムエンジニアとして登場しているが、どちらとも日本車でハイテク装備を兼ね備えたマシンに乗る。

また映画「エイリアン」シリーズに登場するウェイラン・ユタニ社も実は元々当初「レイランド・トヨタ」とするつもりだったが、当然のことながら権利上の問題で使用出来ず、「Leyland」をもじって「Weylan」に変更し、知人の日本人から教えてもらった「ユタニ(湯谷)」という日系の名称を採った。そうした日本企業の進出が現実に感じられていたからこそこういうネーミングが付けられたのだろう。

また洋楽の方では、スティクスが発表した「ミスター・ロボット」では日本語の歌詞を取り入れており、当時の日本=ハイテクというイメージを象徴する曲となっている。

さらに、プロレスの方では80年代当時新日本プロレスを席巻していた「スーパー・ストロング・マシーン」というマスクマンの軍団「マシーン軍団」がいたが、これをアメリカのプロレス団体が目を付けてアンドレ・ザ・ジャイアントやハルク・ホーガンなどといったスーパースターを次々とマシーン化させ、それらを「日本出身」として片言の怪しい日本語を喋らせていた。これも同じく日本とマシーンという機械=ハイテクという組み合わせというキャラクターが当時のアメリカ人にも受けたのであろう。

少し話は逸れてしまったが、こうした日本企業がアメリカに次々と進出していた状況は悪い影響も与えており、特に自動車の方ではアメリカでの日本車の売り上げが加速した事によりアメリカの自動車産業は衰退してしまう事になり、次々と工場や関連企業が閉鎖や倒産する事態にもなってしまい、それで日本とアメリカの間で自動車貿易摩擦が巻き起こってしまう事にもなってしまう。上の画像のように労働者達が日本車をハンマーなどで叩き壊す場面がニュースで取り上げられ、当時の日米の貿易摩擦を象徴する場面として今でも語り継がれている。

少し話は逸れてしまったが、こうした日本企業がアメリカに次々と進出していた状況は悪い影響も与えており、特に自動車の方ではアメリカでの日本車の売り上げが加速した事によりアメリカの自動車産業は衰退してしまう事になり、次々と工場や関連企業が閉鎖や倒産する事態にもなってしまい、それで日本とアメリカの間で自動車貿易摩擦が巻き起こってしまう事にもなってしまう。上の画像のように労働者達が日本車をハンマーなどで叩き壊す場面がニュースで取り上げられ、当時の日米の貿易摩擦を象徴する場面として今でも語り継がれている。

ちなみに、今アメリカでは日本車が再び人気となっているが、大体25年過ぎた第二世代のスカイラインGT−RやA80型スープラとかの国産スポーツカーが中心で、大体あの頃と違って、ほぼ投資目的によってアメリカで輸入されてしまっている。

ちなみに、今アメリカでは日本車が再び人気となっているが、大体25年過ぎた第二世代のスカイラインGT−RやA80型スープラとかの国産スポーツカーが中心で、大体あの頃と違って、ほぼ投資目的によってアメリカで輸入されてしまっている。

特にアメリカではそのイメージが顕著で、70年代後半〜1980年代で強かったイメージである。その時アメリカでは自動車だけでなく、任天堂のファミコンやソニーのウォークマンといった家電などの日本企業の製品がバカ売れし、様々なところで日本企業の進出や日本の資本が入って来た。さらにそうした電子機器に必要な半導体も多くは日本製で、1990年の頃のデータによると世界の半導体メーカーの売り上げで上位10社のうち6社は日本企業であって、そうした日本製の半導体が「日の丸半導体」として呼ばれていた。

そうした時代背景が当時のサブカルチャーに影響を与えており、映画ジャッキー・チェンが出演したキャノンボールの二作では、ジャッキーは一作目は日本人として登場し、二作目では三菱チームのシステムエンジニアとして登場しているが、どちらとも日本車でハイテク装備を兼ね備えたマシンに乗る。

また映画「エイリアン」シリーズに登場するウェイラン・ユタニ社も実は元々当初「レイランド・トヨタ」とするつもりだったが、当然のことながら権利上の問題で使用出来ず、「Leyland」をもじって「Weylan」に変更し、知人の日本人から教えてもらった「ユタニ(湯谷)」という日系の名称を採った。そうした日本企業の進出が現実に感じられていたからこそこういうネーミングが付けられたのだろう。

また洋楽の方では、スティクスが発表した「ミスター・ロボット」では日本語の歌詞を取り入れており、当時の日本=ハイテクというイメージを象徴する曲となっている。

さらに、プロレスの方では80年代当時新日本プロレスを席巻していた「スーパー・ストロング・マシーン」というマスクマンの軍団「マシーン軍団」がいたが、これをアメリカのプロレス団体が目を付けてアンドレ・ザ・ジャイアントやハルク・ホーガンなどといったスーパースターを次々とマシーン化させ、それらを「日本出身」として

地上波のテレビでの自動車番組、モータースポーツ中継

以前からでも不定期で自動車レースのTV中継を放送していたところもあったが、特にフジテレビがF1全戦中継を開始した頃から、各局でもモータースポーツの中継や、「カーグラフィックTV」といった定期的に放送されるクルマ番組の放送が始まり、中にはマイナーなカテゴリーの中継も行っていたところもあった。

。

だが、2000年代後半〜2010年代に入るとそうした番組の視聴率の低下やBS・CS放送、ネット動画配信サービスなどの普及により減っていき、今現在フジテレビのF1中継は有料のCSケーブル放送のみ、他もSuper GTや、WECはJ sport、前述したF1やインディなどはCS放送のみで、最近ではテレビ東京が放送していたスーパーGTを専門とした番組も放送終了となった。

現在は全国ネットで地上波で見れるモータースポーツ番組にはWRCを扱ったテレビ朝日系列の番組 EXITのラリージャパン応援宣言 があるが5分間のミニ番組の扱いで、同じテレ朝の番組である「Get Sport」の中でもダイジェストで不定期に放送されるのみ。見たいモータースポーツの映像はYouTubeを観れば済む話だが、それだけではなんだか知る機会が少ない上、せっかく様々なカテゴリーで日本メーカーや日本人ドライバーが活躍しているので、出来れば現在でも復活して欲しいと思う。

↑余談だが、芸能人が高級車で一般道を法定速度違反して競争したとして警察沙汰になったこの番組だが、実はお正月の2時間特番として制作された番組だったりする。

一般どで競争行為をした事はやり過ぎだとしても、自動車を題材としたバラエティー特番で、地上波のお正月の2時間枠の企画として通ってしまった事がすごい。令和の今ではそうした企画さえ採用されないだろう

レースクイーン

複数のカテゴリーに掛け持ち参戦するドライバー

今でも複数のカテゴリーのレースに掛け持ち参戦しているドライバーもいるが、昔はとにかく掛け持ちは当たり前だった。星野一義なども1日で違うカテゴリーのレースに複数参戦する事も珍しくなかった。

アロンソよりも昔だと、F1とプロトタイプカーレース、さらに昔だとF1のドライバーが下位カテゴリーのフォーミュラレースのF2にも出場していたり、スポーツカーレースとかにも平然と出ていた事も。

昔は各カテゴリーとも年間の開催レースの数が今よりも少なかったので、こういう事も出来ていたのだ。

クルマが懸賞や番組の賞品とかで貰えた

imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。

有名な三菱パジェロが貰えた東京フレンドパークとかもそうだが、昔は番組内の賞品や、雑誌とか何かのキャンペーンの懸賞でクルマ一台が貰えた事もあった。さらに少し遡るとバブル期では新入社員の入社祝いにクルマ一台をプレゼントするところもあったほど。昔は海外旅行かクルマ一台が貰えた、今考えるとあの頃は良かった。

有名な三菱パジェロが貰えた東京フレンドパークとかもそうだが、昔は番組内の賞品や、雑誌とか何かのキャンペーンの懸賞でクルマ一台が貰えた事もあった。さらに少し遡るとバブル期では新入社員の入社祝いにクルマ一台をプレゼントするところもあったほど。昔は海外旅行かクルマ一台が貰えた、今考えるとあの頃は良かった。

カースタントを使ったドラマや映画

昔はよくドラマの中でもカースタントを繰り広げていたりしていて、西部警察のような爆破や派手なクラッシュとかまではいかないものの、それでも公道で激しいカースタントを繰り広げていた作品もあった。

昨今の若者のバイク離れもあるかもしれないが、近年の仮面ライダーが昔の昭和ライダーのようにバイクに乗ってのシーンが少なくなったのもこうした影響が出ているからであろう(これに関してはライダーのマスクが当然だがヘルメットとは認められないという事情もある。)。

竹ヤリ、デッパの暴走族

昔は結構暴走族がクルマにド派手な違法改造を施して暴走行為を行っていたりしており、特に初日の出暴走や成人式などのイベントでも暴走行為を行っており、中には初日の出暴走で高速道路の中央分離帯のガードレールを破壊するというとんでもない事をやらかす輩もいた。

loading tweet...— 辛口 🔥 障がい者支援 仲野 (@3_chou_en_hoshi) January 10, 2023ヘッドライトワイパー

サーブやボルボなど主に昔の北欧車でよくついていたコレ。ワイパーでヘッドライトの雪や何かの汚れを払って光量低下を防ぐ、といった感じでパット見はカッコいいと思う。

まあ見ればわかるが小さくても「ワイパー」なので古くなったらゴム交換が必要だったりと結構めんどくさい。今では「ヘッドライトウォッシャー」へと変化し、ヘッドライトに直接ウォッシャー液をビチャビチャかけるタイプになった。これもこれでウォッシャー液が乾くと跡が残るので汚くなってしまうが…

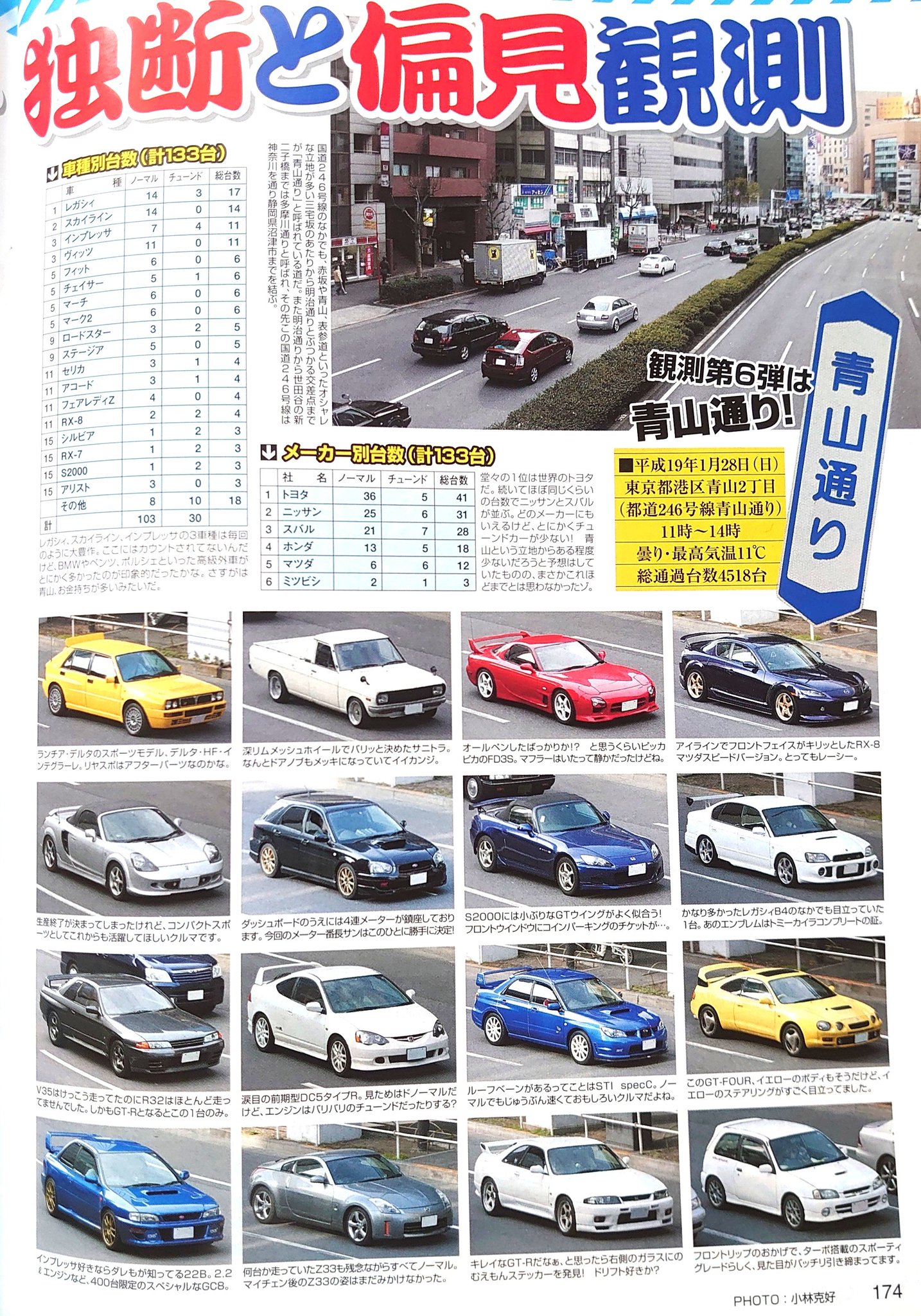

クルマ雑誌の定点観測して見たのコーナー