エンジンのカタチ、色々

ちなみに、Automation – The Car Company Tycoon Gameでは直列、V型(60度と90度)、水平対向エンジンが製造可能。

| + | INDEX |

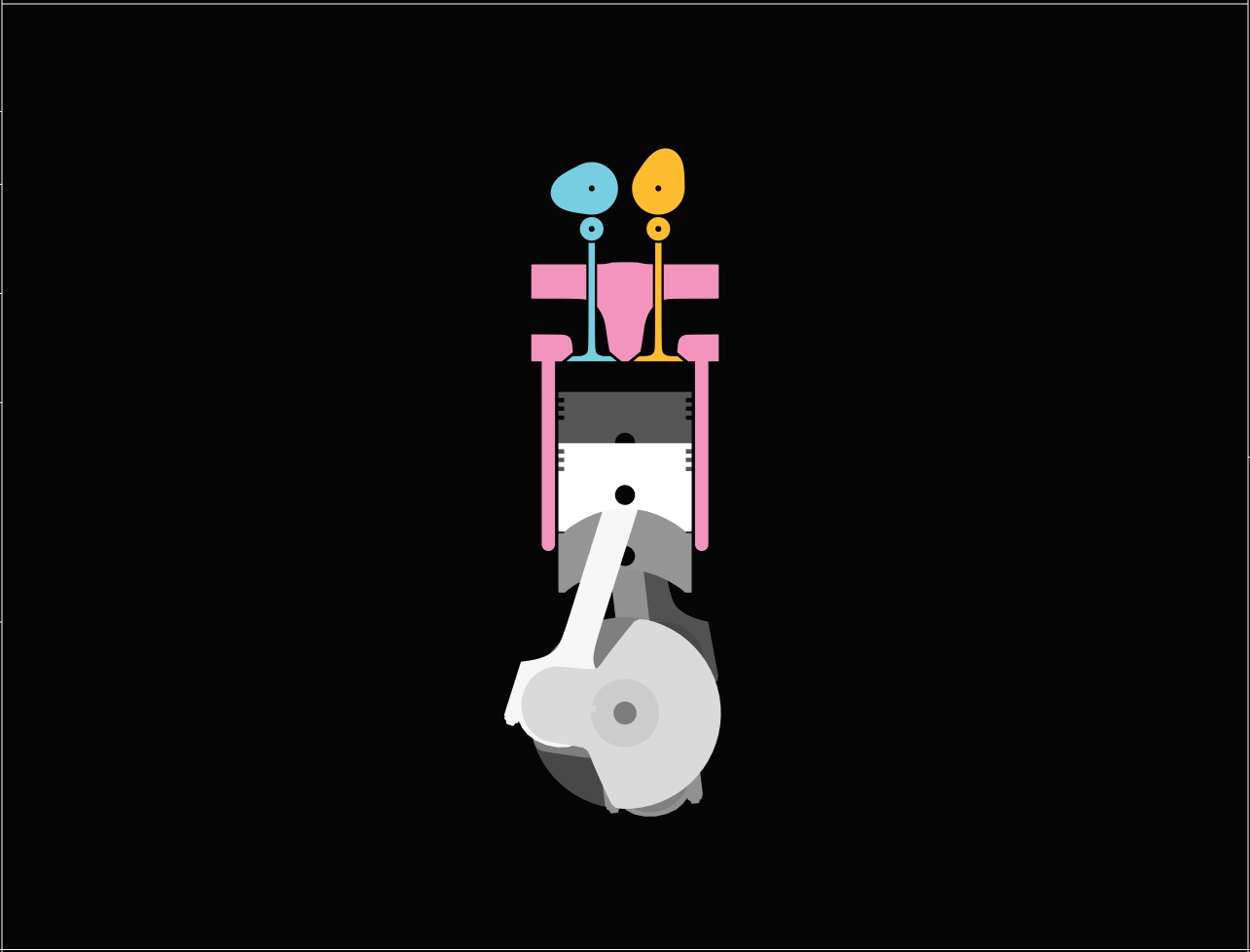

シリンダー配置

レシプロエンジンはその特性上、出力面や振動面においてアドバンテージを得るために複数のシリンダーが組み合わされる場合が殆どである(気筒数が排気量に対して極端に少ないと、ピストンの質量慣性による激しい振動とそれに伴う回転数の頭打ちが起こる。強引な解決策としてはバランサーシャフトやマスダンパーの配置があるが、レスポンスが著しく悪化する。)。それに際して、シリンダーの配列次第で出力特性や振動、整備性、排気音などが変化する。それらの特性を吟味したうえで、自動車メーカー各社は燃費や出力、快適性、レスポンス、そして会社やその車種のアイデンティティを実現するべくして最適なシリンダー配置を探っているのである。

直列エンジン

現在多くのクルマに搭載されている、最もポピュラーなエンジンの形式。シリンダーが一直線に配置されている事から直列と呼ばれる。英語でもインラインとか、ストレートというように呼ばれる。

考えうる限り最もベーシックな配列である。それはシリンダーが1列に並ぶことによって、カムシャフトを駆動するための機構がひとつで足りるなど、部品点数が少なくコストや質量を抑えやすいという点にある。さらに吸気や排気系のパイプ類の取り回し、補機や過給機の追加なども比較的単純に済む。

そんな直列エンジンの大きな短所は上にも挙げたスペース効率の悪さである。単純な話、4より6、6より8、8より12...というように気筒数を増やしていくとそれに比例してエンジンの全長が増大する。これは(縦置きエンジンの場合)そのまま自動車の全長が増大することを意味している。

自動車産業黎明期の欧米は20世紀初頭にはこの問題に遭遇し、富裕層が求めるマルチシリンダーエンジンという理想と、全長の限界という現実の狭間で数多のメーカーが苦しめられることになる。そもそも当時のエンジン開発において、全長の増大は単純なスペース効率の問題だけではなく、エンジンの性能面にも多大な影響を及ぼしていることに留意する必要がある。高度な技術力を持つ現代ならいざ知らず、当時の工作精度ではエンジン全長に渡るクランクシャフトの品質が著しく低く、直列6気筒エンジンでも満足な快適性や高出力は得られなかったのである。

この問題を解決したのが後述の1914年式キャデラック・「タイプ51」V8である。フランスを起源に持つV型エンジンの発想を形にし、4気筒+αの全長と8気筒を両立。ほぼお情けで生かされていた直列8気筒エンジンを完全に亡き者にした。

直列2気筒

- 主な搭載車種

現代では小~中排気量のオートバイに採用される形式。圧倒的な単純設計と部品点数の少なさから来る設計時間とコストの省力性が売り。2気筒エンジン全般に言えることだが、時代によってはディストリビューターすら搭載されないこともある(その場合は燃焼間隔に合わせて勝手に全てのプラグを点火する電気回路が備わり、排気工程でも火花を飛ばす事になる)。

2ストロークならばクランク角180度で2気筒間のシリンダー慣性トルクと点火トルクが完全に相殺されるため、振動や排気干渉が殆ど起こらない。

一方、4ストロークならばクランク角360度と180度が一般的。360度では点火間隔が同一なために排気干渉こそ起こらないが、2気筒が同じ動きをするために慣性トルクによる一次振動が大きい。180度ではレスポンスこそ上がるものの、今度は偶力振動が発生する上に点火間隔の不一致による排気干渉を起こす。

乗用車では黎明期の小型車に多く採用されたが、自動車の大型化・高速化に伴って3気筒や4気筒へ移行していき、最後まで主流だった軽自動車でも660ccへの規格改正を機に姿を消した。近年、フィアットが「ツインエア」として直列2気筒を採用したが、これは決してウケ狙いではなく、至ってマジメに燃焼効率を追求したが上の結果である。しかし、広い点火間隔というどうにもできない問題を前に、3・4気筒に比べると酷い振動と、スムーズさを維持するための重いフライホイールに起因するレスポンスの悪さを前に、フォロワーがほどんど現れなかった。それでも、インターナショナルエンジン・オブ・ザ・イヤーでグリーン賞とクラス最優秀賞を受賞し、この機関の幹部をもってして「史上最高のエンジン」と言わしめるほどの環境性能を持っている。

直列3気筒

- 主な搭載車種

現代の小型車の大半に採用される形式。2気筒以上、4気筒未満のスムーズさ、2気筒未満、4気筒以上の熱効率、何をとっても2と4の間に収まるのが特徴といえば特徴である。

特筆すべきはこのクラスにしては異様なほどに整った回転バランス。120度のクランク角が一次・二次振動を打ち消し、排気干渉も起こらない。仮に2ストロークならば点火トルクも相殺され、後述の直列6気筒と同じ完全バランスが実現する。

現実の4ストロークならば歳差振動と呼ばれる、複数気筒かつ奇数気筒という条件によっておこる特殊なバイブレーションに悩まされるが、それでも十分すぎるほどのバランスを持っている(少なくとも理論的にはV6・V8と同等以上)。フィアットのように2気筒に振り切れなかった大多数のメーカーが崇めたことにより、21世紀を迎えた今日ではメーカー次第では相応の高級感や快適性が求められるミドルアッパークラスの車種にまでこのエンジンが搭載される。

ダウンサイジングターボと共に21世紀の環境保全への取り組みの象徴として描かれる存在であり、因果関係に前後こそあれど、こうした経緯によってGRヤリスやBMW・i8、果てはケーニグセグ・ジェメーラ(600馬力!?)といった怪物の心臓もこの直列3気筒が務めていたりする。

直列4気筒

古今東西、廉価高級問わずあらゆる車種に採用される形式。黎明期に開発されてから1世紀以上にわたり、これといった欠点を持たないがために本当に様々な車に搭載されてきた。自動車エンジンの代名詞とも言えよう。

二次振動を除けば基本的にバランスの取れた回転。大半の車種で横置きにしても使用できる適切な全長が功を奏して、汎用性が非常に高く仕上がっている。それ故にトヨタ・4A-Gや三菱・4G63といった日本車を中心にスポーツエンジンのコアとしても使われている。

車では振動低減を狙いフラットプレーンで等間隔点火とすることが多いが、バイクでは等間隔だとホイルスピンをコントロールしにくいという別の問題があるため、バランサーを用意してまでクロスプレーンの変則点火とする事が多い。

車では振動低減を狙いフラットプレーンで等間隔点火とすることが多いが、バイクでは等間隔だとホイルスピンをコントロールしにくいという別の問題があるため、バランサーを用意してまでクロスプレーンの変則点火とする事が多い。

ダウンサイジングコンセプトの影響で小型車クラスを中心に前述の直列3気筒にシェアを奪われているが、逆にこれまでV6を積んでいた中型車クラスにも採用されるようになってきている。

けどC63にまで直4PHEVを持ってきてしまったメルセデスAMGは「流石に直4ではスペシャル感が出ずに売上が低迷した」とのことで、V8を復活させる方向に動いているとか。

けどC63にまで直4PHEVを持ってきてしまったメルセデスAMGは「流石に直4ではスペシャル感が出ずに売上が低迷した」とのことで、V8を復活させる方向に動いているとか。

直列5気筒

- 主な搭載車種

- ボルボ V40 T5 R-Design '13

エンジンブロックの基本設計に手を加えずに排気量を大幅に増減するモジュラーエンジン構想の元で生まれた形式。インジェクションの発展と共に知見が増え、1976年式のアウディ・100で正式に採用された。

以降、ホンダやボルボなどこの流れに追従する自動車メーカーがいくつか現れたが、直列3気筒と同じく点火時期の乱れによる振動が起き易く、ターボやEGRとの相性も悪かったために大人しく直4ないしは直6に回帰するメーカーが相次ぎ、最後まで残ったのもまたアウディであった。特に、直列5気筒ターボで武装したハイパワー4WD「TT RS」の存在によってさもアウディの専売特許かのように見られているが、何気にフォード・フォーカスRSも同様に直列5気筒ターボ(ボルボから受け継いだもの)を持っていた。しかしフォーカスRSは直4ターボにダウンサイジングし、TTも生産終了となったため、2025年現在、現行でこの形式のエンジンを持つモデルはアウディ・RS3及びRS Q3のみである。

なお、直列エンジンで横置き出来るのは実質的にこの形式までである。これ以上はホイールハウスに強く干渉し、ステアリング角を制限される場合が殆どである。

直列6気筒

現代の直列エンジンとして成立しうる最大気筒数のエンジン。回転バランスに非常に優れ、さらに3気筒で問題になる点火間隔のミスマッチがないために点火トルクの変動も起こらない。つまるところ完全バランスを実現する。これによって静かで振動が少ないという長所を持つが、多気筒化による重量の増大は避けられない。また、エンジン自体の全長が長いためスペース効率でも劣っており、搭載可能なレイアウトは事実上縦置きフロントエンジンに限定され、現代の主流となっている横置きFFにはほぼ対応不可能(唯一ボルボがT6ユニットを横置きしているが、それも同社の過度なまでの安全志向によるものであることを追記しておく。横置きエンジンはクラッシャブルゾーンの増大と、エンジンの室内侵入の危険性排除に寄与する。)である。

日本では中級〜高級車クラスで多用された一方、V型8気筒が主流になったアメリカではもっぱら廉価版という扱いであった。しかし、省スペース性に優れるV型6気筒が出現するとその役目を取って代わられ、アメリカでは1980年代に、日本でも2000年代に入ると一気に廃れてしまった。

それでもV型6気筒にはないフィーリングの良さを評価する声は根強く、2010年代後半以降、メルセデス・ベンツやジャガー・ランドローバー、そして日本のマツダまでもが、最新のコンパクト化技術で衝突時の安全を確保した新しい直6を開発している(BMWのように、直6と同時に直4や直3の新型も作ってしまう例もある。モジュラー設計と呼ばれる手法)。

また、燃費や排ガス浄化のため、現代のエンジンになくてはならない連続可変バルブタイミング機構(これが意外に高コストらしい)が、V型のDOHCエンジンなら4つ必要になるところ、直列は半分の2つで済む。

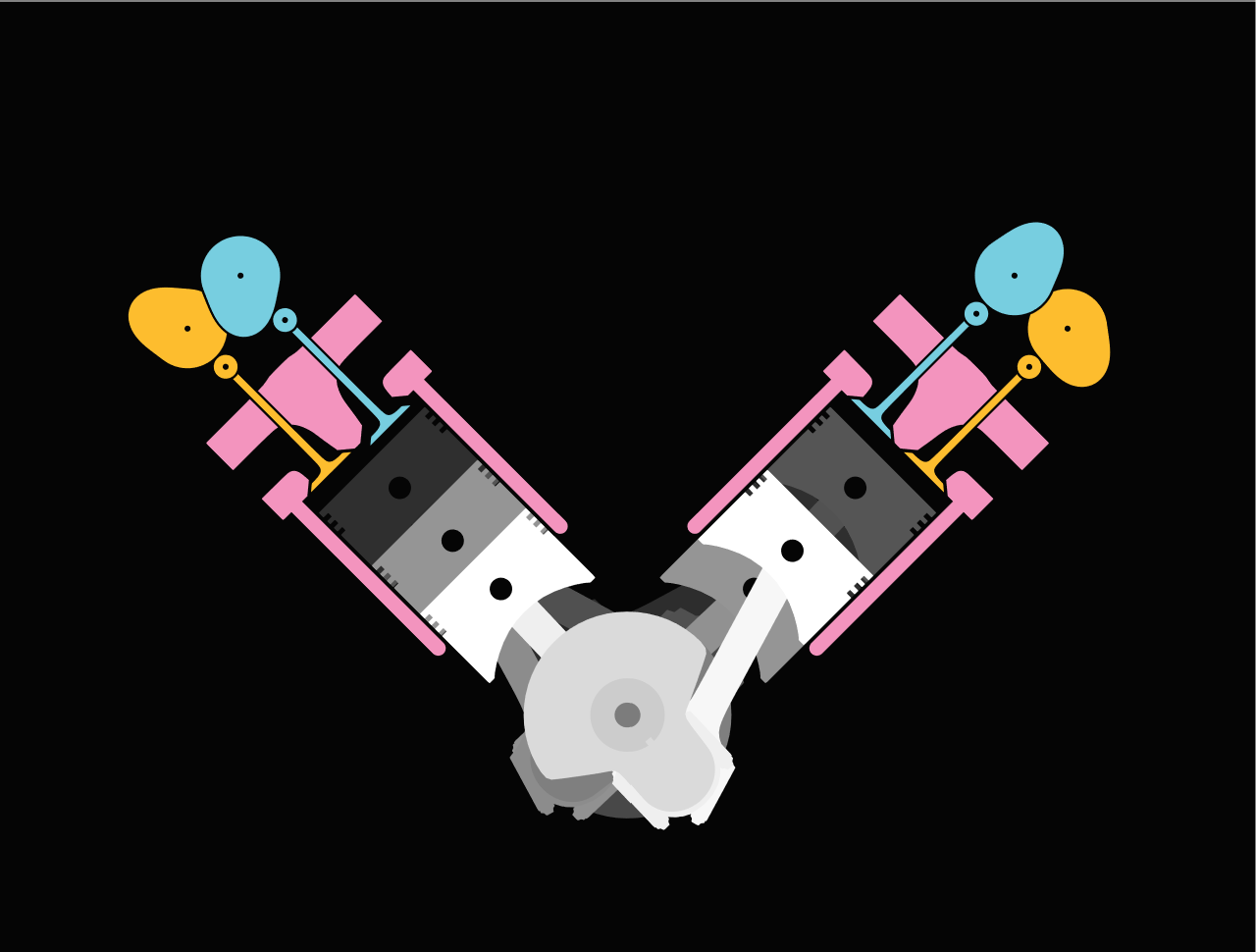

V型エンジン

中〜高級車やF1といったレーシングカーで見られるエンジンの形式。最もポピュラーなV6を筆頭に、アメ車やフェラーリが搭載するV8、レクサスLFAやアウディR8が採用したV10、そしてランボルギーニの十八番ともいえるV12など。1930年代のキャデラックやアウトウニオン(現在のアウディ)、90年代のチゼータのように、V16というまさにモンスター級のエンジンを開発したメーカーも存在する。

そのメリットは何といってもスペース効率である。シリンダーを2つに振り分けることで、同数の気筒を持つ直列エンジンよりもクランクシャフトがおよそ半分近くに短くなり、エンジンの全長を短縮した。これにより横置きエンジン車で6気筒以上のマルチシリンダーを実現可能になり、縦置きでもオーバーハングの重量を軽減したりといった恩恵に預かれる。開発の経緯となった、当時の直列6気筒エンジンが抱えていたマルチシリンダーの品質の悪さとスペース効率の低さを改善するべくしてキャデラックによって1914年に実用化された。

一方で、ヘッドが二系統に分かれるためにオーバーヘッドカムエンジンの場合は各バンクごとにカムシャフトやバルブ駆動機構が必要になる上、かつ吸排気系の取り回しが複雑になりやすい(特にINマニホールド)。そのため、腰上の質量が増えて重心が上がりやすい上にメンテナンス性が悪く、特に横置きV型では奥側(コクピットに近いバルクヘッド側)バンクのメンテが難しくなるというデメリットも存在する(特にトヨタ・アルファード/ヴェルファイアで顕著)ので、あまりファミリーカーには向いてはいない。

Vの角度となるバンク角については、等間隔燃焼を狙うとV4/V8/V12は90度、V6は60度、V10は72度が理想とされるが、補機との兼ね合いやエンジンスペースとの兼ね合いもあって理想角度以外になることが多い。例えば一時期ルノーF1が111度V10エンジンを使っていたというのは有名なお話。また、80年代のアメ車に多用された90度V6もV8からキャリーオーバーされたブロックを使ったモジュラーエンジンだったという経緯もあったりする。

なお、VWグループはかつてVバンク15度という超狭角の「VR6エンジン」を開発した事もあったが、シリンダーヘッドが1個だったり、吸気方向が片側だったりと、V型ではなく直列の亜種とみなされることも多い。ただそれゆえ配列の自由度も高く、「VR5」なる前代未聞のシリンダー数が奇数のV型エンジンや、後述するブガッティの「WR16」もこのVR6から生まれている。

また、V型8気筒・10気筒・12気筒はトラック・バスにも多く搭載されていた。だが、この分野にもダウンサイジングの波は及んでおり、現在では国産のトラック・バスのエンジンの主流は直列6気筒・4気筒となっている。

V型2気筒

主に中~大排気量のオートバイに採用される形式。また、汎用性が高いために一般的な産業用エンジンとしても使われることがある。バンク角90度なら1次振動が存在せず、トルクフルで頼もしいエンジンに仕上がる。特に低回転時の独特の鼓動は知る人ぞ知るこの形式の持ち味である。

有名どころはハーレーダビッドソン・「Vツイン」だろう。こちらはバンク角45度という独自のスタイルを貫き通している。

四輪車には殆ど採用実績はないが、半世紀前には我らがマツダが空冷4ストロークOHVでV2を扱っていた。最高出力は20馬力に満たない、規模の小さいものではあったが。

V型4気筒

現代では主に大排気量のオートバイに採用される形式。以前は4輪車界隈でもランチアを中心に一定の支持層がいたが、現代の市販車市場では後述の欠点により完全に絶滅している。

直列4気筒のカウンターパートを担うエンジンとして、90度V型特有の殆ど振動のない(一次振動は皆無。二次振動も直4に比べるとかなり小さい。)回転フィーリングが強みである。一方で2ストロークを除けばどのクランク角でも激しめの不等間隔燃焼が避けられないため、直4に比べるとトルク変動がかなり大きい。そのために前述のフィアット・「ツインエア」同様にフライホイールが重くなる弊害が発生するほか、どうしても機構上直4より生産コストも跳ね上がる。これらのデメリットが上述のメリットで打ち消せるほど小さくはなく、その上にそもそも直4自体がスペース効率に優れていたためにV型エンジンとしてのアドバンテージも生かし切れず、60年代を最後に完全に廃れてしまった。

V型6気筒

- 主な搭載車種

- 日産 GT-R Premium edition '17

大型車や高級車、スポーツカー等、パワーや快適性を重視する車種に採用される形式。先の通り、V6はバンク角60度が一般的。衝突安全性やスペース効率面で劣る直6に取って代わり、現代では6気筒、もっと言えばマルチシリンダーエンジンと言えば大抵この形式を指す。

フォード・クライスラーのアメリカ組(GMは早急に60度V6を新規開発した)が既存のV8から2気筒削った90度V6を市場に大量に送り込み、凡庸なセダンやファミリーカーの心臓部として莫大なシェアを誇った。90度では不等間隔燃焼が顕わになるが、快適性を重視しなければそんなものは大した問題にはならない。

一次振動・二次振動は完全にバランスするが、直3同様に偶力による歳差振動が避けられない。60度ならばカウンターウェイトで解消は出来るが、それでも振動面においては完全バランスを謳う直6にはどうしても勝てない。そのため、直6への回帰の流れが一部メーカーを中心に出来つつもある。

一方で、近年のダウンサイジングコンセプトの高まりに合わせてV8エンジン車の受け皿となり、今日ではF1マシンの心臓部にも使われている。逆にこれまでV6だった車種が直4にダウンサイジングされるケースも多いのは玉に瑕。それこそ1990年代にはマツダが1.8リッター、三菱が1.6リッターという小型のV6エンジンを相次いで開発し、それぞれ「世界最小」を謳ってコンパクトカーやスポーツカーなどに搭載したこともあった。どちらも「バブルの徒花」に終わったが...

V型8気筒

- 主な搭載車種

- シボレー カマロ ZL1 1LE Package '18

アメ車、日欧の高性能車や高級車、大型車等、V6以上にパワーや快適性を重視する車種に採用される形式。実はV型エンジンの最もベーシックな形である。というのも、V型エンジンの考案当初にライバルとして考えられていたのが直列6気筒であり、それに対抗しうる形式として8気筒が黎明期のロールスロイスやキャデラックによって選択されたのである。もっと言えば最初はクランク角180度のフラットプレーンクランクシャフトが基本であり、このフラットプレーン特有の激しい二次振動を無くすべくして1923年にキャデラックがクランク角90度のクロスプレーンV8を開発したことによって現在に至るV8の系譜に繋がるのである。

現代ではフェラーリに代表されるフラットプレーンV8は小さい慣性質量、完全な等間隔燃焼を武器に高回転域で済んだ音を響かせる、レスポンスに優れたパワーユニットとして挙げられる。一方でGM系やクライスラー系が多く用いるクロスプレーンV8はV6と同様に一次・二次振動をバランスする回転、点火順序に由来する排気干渉、重いマスダンパーに由来する滑らかなフィーリングと低振動、そして豊かな低速トルクと独特なエンジンサウンドを特徴とする、コンフォータブルなパワーユニットと言えよう。

特にクロスプレーンV8特有のドロドロと鳴るようなエンジンサウンドは「V8 Burble」と呼ばれ、同様に排気干渉を理由にして起こるボクサーエンジンの「不等長サウンド」と同様にカーマニアを中心に親しみを込められている。

ダウンサイジングの割を恐らく一番食っているのがこの形式である。元々過剰なトルクと極悪な燃費が当たり前だったV8エンジンは豊富な石油資源と広大な土地を持つ北米を中心にしか普及しておらず、現地ではフォード・エコブーストエンジンを始めとするダウンサイジングコンセプトによってV6ターボへの置き換えが急速に進んでいる。欧米でも同様にV6への移行が止まらず、逆にV8が喰っていけるような10気筒以上のエンジンはもともと数が少ない上に、そもそもその存在自体に価値がある為に大して置き換えが進まないという最悪な立ち位置にいる。

V型10気筒

- 主な搭載車種

F1と共に現われ、F1と共に消えた形式。先述の直列5気筒の欄でも述べた通り、5の倍数となる10気筒を持つV10エンジンは振動面において問題を抱えており、実用性のV8・完全バランスのV12の間に挟まれて存在意義自体が殆ど無いに等しかった。そもそも5気筒同様にキャブレターでは燃料供給にも難があり、それも普及を遅らせる原因となった。

しかし1989年のF1でのV10の台頭や、1991年のダッジ・バイパーの登場を契機にV10の開発競争が勃発。BMWやフォルクスワーゲングループ、トヨタ、ホンダ等が本格的な開発に乗り出した。

V10エンジンは720度を10気筒で割ったバンク角72度での等間隔燃焼が理想ではあったが、大半のメーカーは既存のV8から改築したモジュラーエンジンが主流であり、それ故に始祖のバイパーを始めとする殆どのV10ロードカーが90度のバンクを持つ。唯一、72度を実現したエンジンこそが、我らが日本の誇るスーパースポーツ・レクサスLFAの心臓部である。完全等間隔燃焼・等長EXマニホールドが実現する甲高いエキゾーストノートは「天使の咆哮」とも形容される。

2006年のF1でのV10廃止により流れは急速に停滞し、今日ではアウディR8/ランボルギーニ・ウラカンに搭載される5L・V10が最後のV型10気筒エンジンとなる。

V型12気筒

超高級車、スーパーカー、ショーファードリブン等に採用される形式。初出は1916年であり、V8に次いで二番目に長いV型エンジンとしての歴史を持つ。

並外れたパワーは勿論のこと、一次・二次振動、、偶力、歳差振動を抑え込んだ完全バランスエンジンであり、快適性においても全く申し分が無い。デメリットを挙げるとすればスペース効率と燃費の悪さだが、そんなものはこの形式のエンジンを積めるような車種では殆ど問題にならない。それこそ、フェラーリ、ランボルギーニ、トヨタ・センチュリー、ロールスロイス、AMG、マイバッハ...といったような錚々たる面子が贔屓にする、最高峰のパワーユニットである。

また、普及している直6を二つ繋げれば実現できる(メルセデス、アストン、BMW等が相当)ため、多くの場合専用設計する必要が無いところもV10に対するアドバンテージである。

もちろん昨今の環境保全の概念にはそぐわないため、V8への置き換えが積極的にではないにせよ、粛々と進行している。いずれ見られなくなる可能性も無くはないエンジンと言える。まさに芸術作品である。

V型16気筒

- 主な搭載車種

- チゼータ V16T '94

- キャデラック フリートウッド

- ブガッティ トゥールビヨン

主に船舶や航空機、鉄道に採用される形式。そう、そもそも本来自動車用ではなかった。V8の始祖キャデラックが自慢の工作精度の高さを示すべくして自動車用に開発し、1931年式シリーズ452A「フリートウッド・インペリアル・リムジン」に搭載したのが始まり。7.4Lで当時としては非常に優秀な185馬力を発生し、高度な技術力を他社に見せつけた。

V型16気筒というのは片バンク8気筒、つまり最低でも直列8気筒以上の全長を持つことを意味する。これは先述したスペース効率の面で非常に実用性がなく、さらにそれだけの長さのクランクシャフトを製作する能力を必要とするために費用対効果が完全に見合っておらず、完全なロマン枠、もといステータスシンボルとしての意味合いが強い。

とはいえ、クランク角90度・バンク角45度でV12をも凌駕する低振動を誇る完全バランスが成立しており、官能的な音と共にそのブランド・リーダーに取って不足はないエンジンと言える。戦前ならキャデラック、戦後ならチゼータ、そして現代ではブガッティがV16エンジンの代表格となるが、そのどれもが非常に高い技術力を有しているのは言うまでもない。V16は「作れるだけで凄い」エンジンなのだ。

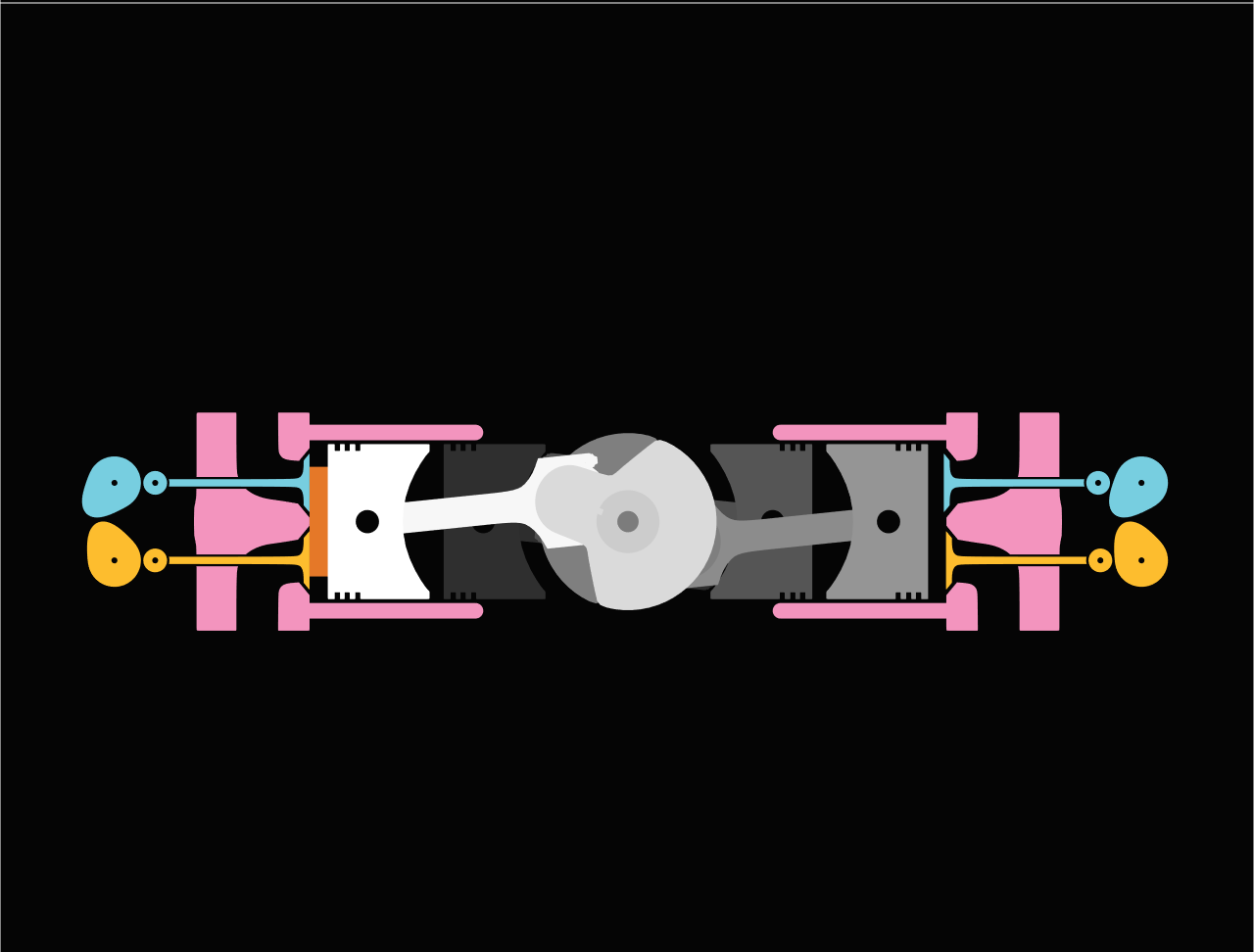

水平対向エンジン

- 主な搭載車種

- ポルシェ 911 GT3 RS (991) '16

- スバル WRX STI Type S '14

- フェラーリ 512 BB '76(正確には180度V12エンジン)

180度V型とボクサー型の二つを含むが、通常水平対向と言えばボクサーエンジンの事を指す。ボクサーエンジンは単にV型エンジンを左右に180度広げたように見えるが、対になる気筒のピストンが同じ動き(右が上死点であれば左も上死点にある)をする点でV型とは異なる。V型はクランクピンを両バンクで共有し、互い違いにピストンが動くようにできている。

この構造は、対になるピストンが一次振動をほぼ完全に打ち消し合うことになり、V型エンジンより気筒間が離れて若干全長は伸びるが、振動が少ないことがメリット。これにより、バランサーシャフトやマスダンパーが必要なく、クランクシャフトが直列エンジンに比べて軽く短くなるためにレスポンスも良い。また、横方向に広がるレイアウトのため、昨今のヘッドが肥大化した直列・V型エンジンに対して機関単体では低重心であることもメリットである。また、例外なく全ての形式で等間隔燃焼が実現するため、トルク変動が少なく扱いやすいエンジンに仕上がる。特にこの点は、低振動との両立が困難なためにボクサーエンジンの大きなアドバンテージと言える。

デメリットとしてはどうしてもエンジン幅を取るため、サイズに制約のあるエンジンルームでは、オーバーヘッドカムの採用やロングストローク化が困難であるため、基本的には縦置きのFF車もしくは4WD、RR、あるいはリアミッドシップ車に限られてしまう。そして少し見ていただくとわかるが地面と水平にバルブや点火プラグがついており、しかも水平対向エンジンは幅を取るためボディはなるべく狭くしたいときにはエンジンルームは狭小にされる。なおかつ低重心を意識した車だと下に潜ったほうがやりやすくなるほど整備性が非常に悪く長期的に見ると整備のランニングコストが高くなりがち。更に構造上オイルがブロックの片側に偏るため、上側のシリンダー壁が変摩耗するリスクや、ガスケットの劣化でヘッドとブロックの隙間からオイル漏れが起こるリスクなども付き纏ってくる。

さらに言えばエンジン単体では低重心でも、エキマニ等の補機と地面とのクリアランスを考えるとクランク軸を他のエンジンより高くする必要があり、車体全体で見ると言うほど低重心ではない場合も無きにしも非ずである。

水平対向2気筒

主に小型のオートバイや旧式の小型車に採用された形式。汎用性が高く、アメリカでは洗濯機に搭載された事例もある。

一次振動はもちろん存在せず、直列2気筒と比べるとかなり振動面においてアドバンテージを持っている。更に、一気筒ずつシリンダーが分かれているために冷却性能においても申し分が無い。特に空冷式の場合、それぞれのシリンダーに満遍なく風が当たるため、特に縦置きの場合のオートバイでは抜群の信頼性を発揮する。副次的な機能として、横に突き出たエンジンヘッドがバイクが転倒した際のライダーの保護に一役買うこともある。

水冷エンジンが当たり前になった現代では自動車用には存在せず、この形式の搭載車種に相当する車格の市販車は直列3気筒が主流である。

水平対向4気筒

- 主な搭載車種

- トヨタ 86 GT '15

小型航空機や旧式のスポーツカー等に採用される形式。以前はフォルクスワーゲン・タイプ1(ビートル)を筆頭に多くの車種に搭載される形式だったが、V4同様に現在では一部のメーカーを除いて絶滅に瀕している。

ボクサーエンジン特有の一次振動を相殺する機関部は、ボクサー2同様に前後方向の偶力振動こそ発生するものの直4に比べてかなりの低振動を実現している。更にV4に対するアドバンテージとして完全な等間隔燃焼が可能なため、不快な振動やトルク変動はほとんど存在しない。

しかし、どうしても付き纏うエンジンルームのスペース確保の問題や、複雑な構造のクランクシャフトに起因する設計・製造コストの跳ね上がり、更に4気筒の割に動弁系のパーツが増加することによるメンテナンスコストの増大が無視できず、20世紀末にはほとんどのメーカーが直列4気筒に移行した。更に、この時代はコンピューターによる3D CADを使った設計が広く普及し、直列エンジンでもクランクシャフトの設計次第で大きく振動を抑えることが出来るようになったのも、ボクサー4の衰退に拍車をかけた。現代ではEJ型に代表されるスバルが造り続けているのみである。

水平対向6気筒

- 主な搭載車種

航空機や旧式の高級車、ポルシェやスバルの一部の車種に採用される形式。ボクサー4に対して明確に水平対向エンジンとしての存在意義を持っており、数が少なくなった現代でもその価値は割と理解されている方ではある。

要するに、直6やV12の持つ完全バランスと、両者が劣るスペース効率を両立しているということである。ボクサーエンジン特有の一次振動キャンセル・完全等間隔燃焼と、6気筒故に偶力振動が存在しない機関部。それを合わせて直3並みの全長に収め、更に熱問題がボクサー4より緩和されるが故にEXマニホールドの取り回しにさほど苦労せず、重心まで低く保ったまま搭載できるという、優位性の塊のようなエンジンである。

しかし、ボクサーエンジンの宿命的に横幅がやはり広く、更にボクサー4より全長も長いためフロントオーバーハングに載せるのもあまり現実的ではなく、リアエンジンとしての採用が一般的。それ故にフロントエンジンが基本の現代の車作りとは相性が悪く、今日ではポルシェ・911に搭載されるのみである。

W型エンジン

- 主な搭載車種

- ブガッティ ヴェイロン 16.4 '13

- フォルクスワーゲン W12 ナルド コンセプト '01

- アウディ A8 W12

1910~1930年代には航空機用エンジンとして存在したが、現在では超高級車しか採用していない非常にレアなエンジンで、VWグループのメーカーしか作っていない。

一本のクランクシャフトに対し、3バンクまたは4バンクのシリンダーをW字状(扇状)に配置しており、V型エンジンなどに比べ、同程度の気筒数ならばクランクシャフトを短くできる。横幅はV型エンジンより広くなるが、12気筒、16気筒などの多気筒エンジンでは、長さ短縮の効果が大きい。ただし3本のコネクティングロッドが一つのクランクピンに繋がっているため、クランクピンやクランクジャーナルの直径を大きく(クランクシャフトを太く)する必要がある。また、3バンク方式のW型エンジンでは、中央バンクの冷却が不十分になりやすく、マルチシリンダーエンジンとして想定通りの性能を発揮しづらいという欠点がある。

フォルクスワーゲンはW型エンジンの開発に乗り出す前、「VR6」という狭角V型SOHC…というかジグザグにシリンダーを並べた直列DOHCのようなエンジンを作っていた。1990年代初め、それまで直列4気筒だったゴルフやパサートに、上級車と同じ6気筒を積むために開発されたものだった。バンク角は15度しかないが、普通の直列6気筒よりずっと全長が短くできた。これがやがてW型12気筒に発展、今日まで続くフォルクスワーゲンW型エンジンの足掛かりにになった。

自動車用エンジンとしてのW型は実質的にVWの4バンク方式のみなので、本稿では3バンク方式を割愛し、4バンク方式に限って解説する。

W型8気筒

- 主な搭載車種

- フォルクスワーゲン パサート W8 4MOTION(唯一の搭載車種)

フォルクスワーゲングループによって開発された後、フォルクスワーゲン・パサートの最上位グレードに一時だけ採用された形式。先述のVR6エンジンを基に二気筒をカットしたモジュラーエンジンとしてのVR4を二基組み合わせ、構成的にはV8に近い仕様になっている。

その最大の特徴は8気筒ながらV6までしか許容しない狭小なエンジンルームにも搭載できる抜群のスペース効率である。そして、短所も他のW型同様に機構が複雑すぎるところにある。わざわざ専用の生産ラインを取ってまで維持するほどの甲斐性も無く、パサートのキャラクター的にも売れ行きは良くなかったために、採用から4年後の2005年のフルモデルチェンジを機に廃止。たった4年間の歴史に幕を閉じ、現在では影も形もないエンジンとなった。

W型12気筒

- 主な搭載車種

- フォルクスワーゲン W12 ナルド コンセプト '01

- アウディ A8 W12

フォルクスワーゲングループの超高級車種に採用される形式。VR6エンジンをそのままV型エンジンの片バンクのように配置した、4バンク型の基本形。よって、大まかな形状としては直6を二基結合したV12とかなり近い。

12気筒でありながら片バンクにVR6を直6の代わりに採用したお陰で、全長は直6未満というかなりの小型化に成功しており、それにより軽量化まで同時に達成している。しかし、そのスペース効率の代償として、メカニズムは複雑怪奇の一言に尽きる。よって、メンテナンスコストが通常のV型エンジンに対して増大しているのは想像に難くないだろう。更に、エンジン振動もV12のような完全バランスとはいかず、点火間隔こそ完ぺきとは言えど12気筒としてのアドバンテージが薄まってしまっていることは否定できない。

しかし、フォルクスワーゲンのアイデンティティを誇示する形式として、各ディビジョン(アウディ・VW・ベントレー)のフラッグシップモデルに搭載されてきたことにより、根強いファン層を獲得している。

W型16気筒

フォルクスワーゲンの狭角V型エンジン技術の完成形ともいえる形。VR8エンジンを二基組み合わせたV16に近いパッケージングで、1999年にベントレー・ユノディエールコンセプトに初めて搭載された。

先述したV16の概要に記載の通り、非常に高い工作精度が求められる上にメカニズムも複雑で、ひたすら所有欲とモアパワーを掻き立てるパワートレインとして注目された。市販車に搭載された例は上の二機種だけで、世界的に見ても本当に稀有なエンジンである。

H型エンジン

続いてW型よりもレアなエンジンを紹介しよう。H型エンジンは水平対向や180°V型などのフラットエンジンを2段重ねに結合させた構造を持ち、正面から見るとシリンダーと結合部が「H」あるいは「エ」のように配置されているのが特徴。

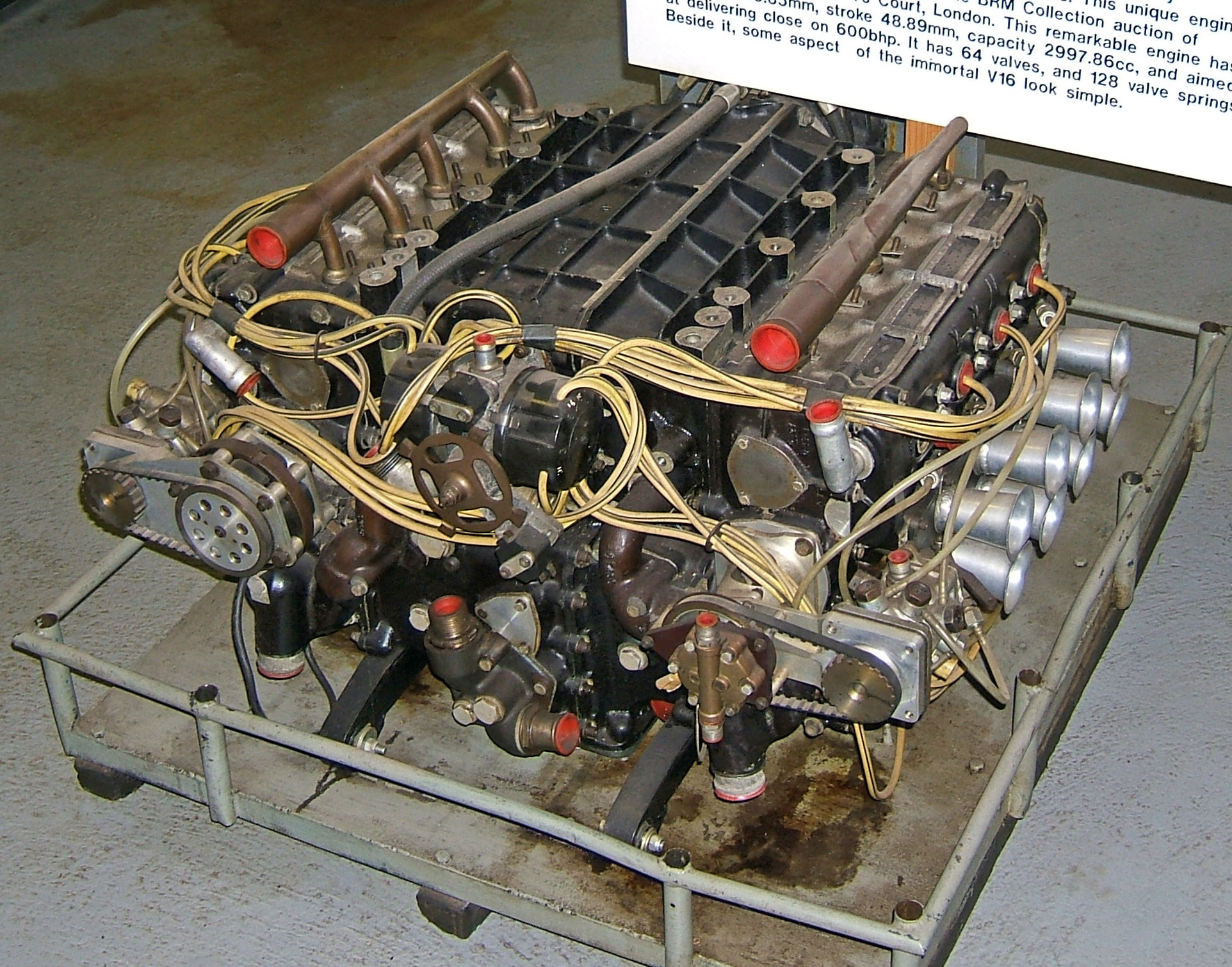

航空機用では使われているものが多いが、自動車用ではBRM(ブリティッシュ・レーシング・モーターズ)が作ったH型16気筒エンジンのみだろうか。

F1では1966年のレギュレーション変更で最大排気量が3リッターに拡大されたのにあわせて、BRMは『多気筒であればよりパワーが出る、しかしなるべくコンパクトに収めたい』と考えたのがこのBRM・P75と呼ばれるH型16気筒エンジンだ。

水平対向8気筒エンジン(厳密には180度のV型8気筒エンジン)を2段重ねにした構造である。自チームのほかにロータスへもエンジン供給を行ったが、構造が複雑で、重量が重いのがネックであり、レプコやフォード・コスワースの軽量なV8エンジンに敗れて姿を消した。

それでも、1966年のアメリカGPでロータスのジム・クラークのドライブで優勝した。これはF1史上、最も気筒数の多いエンジンが挙げた1勝となった。

ロータリーエンジン

レシプロエンジンのピストンの代わりにおむすびのような三角形のローターを用い、回転運動を直接発生させる仕組み。エンジン自体がコンパクトで出力の割に軽量、弁がなく比較的構造が単純で、回転を直接伝えるためエネルギーのロスが少ない、比較的燃料の質を選ばないためオクタン価の低い燃料でも問題なく動作可能、といったメリットがある一方、デメリットとしては低回転時に安定性及び燃費が良くない、不完全燃焼を起こしやすく排気がきれいではない、こまめな整備が必要となるがそれを扱える技術者が少ない点などが挙げられる。

| + | 作動原理 |

1ローター

- 主な搭載車種

- NSU ヴァンケルスパイダー

- マツダ MX-30 Rotary-EV

- アウディ A1 E-tron Concept

主に発電機やエアコンプレッサーに用いられる形式。自動車用エンジンというよりは「原動機」としてのイメージが強い。滑らかさ然り、サウンドもとても2ローター以上の上位形式には敵わないが、シリーズハイブリッド車のレンジエクステンダーとして見たときには様々なメリットが見えてくる。

何より小型で場所を取らず、回転軸が中心にあるので配置にもあまり困らない。更に、原理的に回転数の変動に向いてない(≒自動車用エンジンとしてそもそも向いてない)ロータリーエンジンの特性上、常用回転域を狙ってその周辺で回し続けられる発電機としての役割は案外性に合っているのである。その結果、熱効率の面でもレシプロエンジンに殆ど引けを取らないという、高効率で小型なジェネレーターとして近年注目されている。

2012年にRX-8の生産終了を以てRE車の生産を一旦終了したマツダも、新たに開発した1ローターエンジン「8C」にレンジエクステンダーとしての役割を充てて11年振りにRE車を復活させた。1ローターといえどREはRE。この吉報に狂喜乱舞したファンも多いことだろう。

2ローター

- 主な搭載車種

- マツダ RX-7

- マツダ RX-8

- マツダ コスモスポーツ

殆どのRE車に採用される形式。小型軽量なブロックと高出力を両立させている。更に1ローターで問題になる、ローターの偏心による一次振動が180度位相の2ローターでは完全に消え、重量物(ローター)の移動もレシプロエンジンに比べて圧倒的に少ないために二次振動も極端に低減できている。

代表的な機種はマツダの13B型で、1973年に同社の高級セダン「ルーチェ」に搭載されて以降、改良を続けながらRX-8の生産終了までに39年間を現役で走り続けた。ロータリーエンジンらしく排気量当たりのパワーは非常に大きく、1.3Lながら2Lクラス以上のレシプロエンジンにも引けを取らない。RX-8後期型の高性能仕様(250PS)ならば191PS/Lで、市販NA車としては断トツの世界一。

3ローター

- 主な搭載車種

- マツダ ユーノスコスモ

- マツダ 風籟

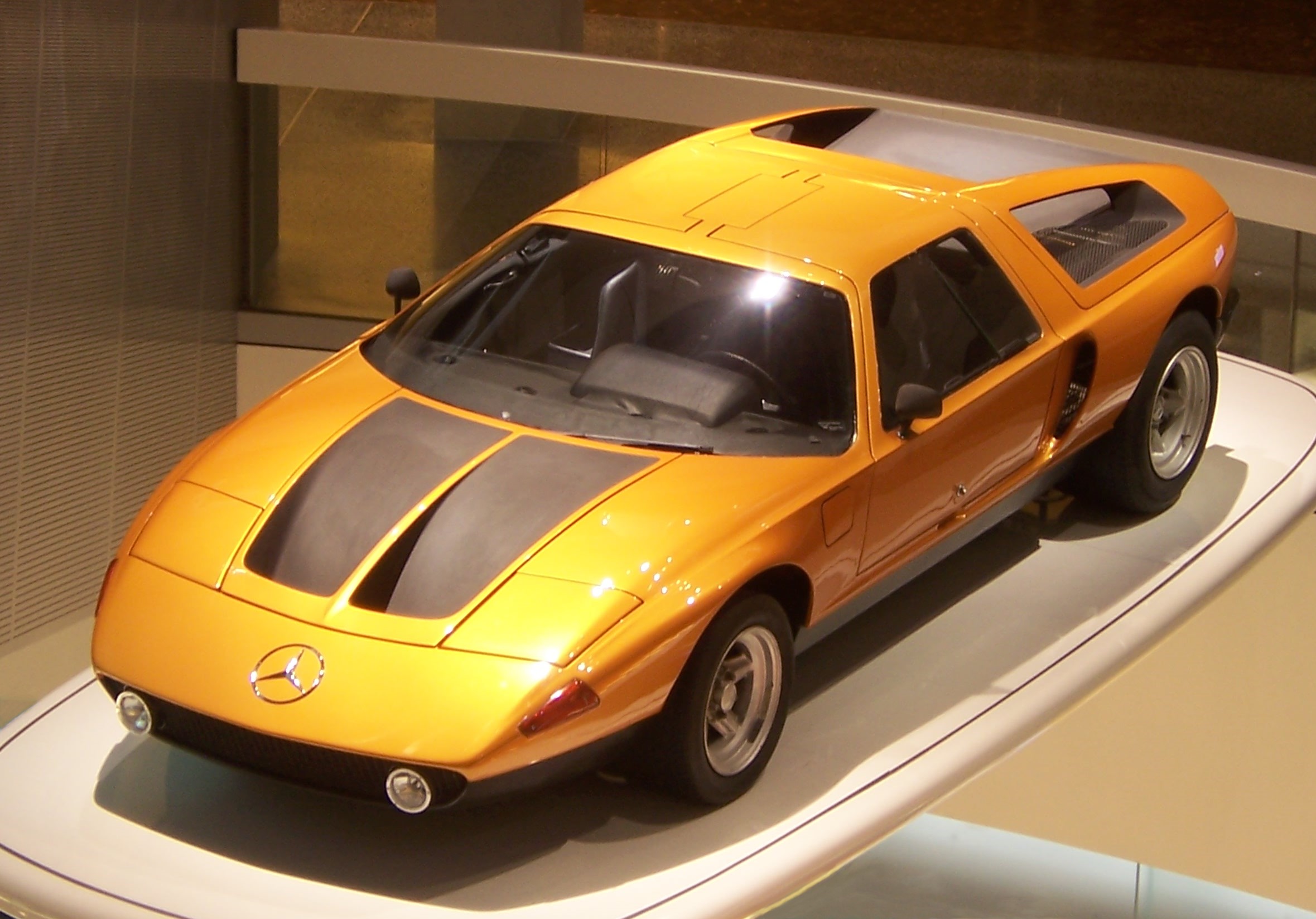

- メルセデス・ベンツ C111-Ⅰ

一部のRE車に採用される形式。2ローターよりも明らかにパワーを重視した設計になったものが殆どとなる。ロータリーエンジン特有の低速域のトルクの細さも気になるものではなくなり、加速フィールもかなり良好といえる。更にローターが3つに増えたことで、ローター間の位相のずらし幅がさらに狭まり、振動が殆ど存在しない非常に滑らかな回転を実現している。人によっては「完全バランスのV12と同等以上」と言わしめる事も。

一方で気がかりになるのが燃費である。そもそものRE車の燃費の悪さに拍車がかかるのも納得で、実質的に世界で唯一の市販四輪車となるマツダ・ユーノスコスモのTypeE仕様では、カタログ燃費が10・15モードで6.1km/Lという怒涛の悪さである(参考までに初代プリウスなら28.0km/L、R34 GT-Rですら8.1km/Lをマークしている)。更に常用回転域が一層落ちる街乗りでは更にガタ落ちし、かの徳大寺先生曰く場合によっては1km/Lを割ることすらあるという...

もちろん現在は完全に消息不明である。

4ローター

市販車には存在しない、レースカーの為の形式。耐久性燃費度外視・パワー最優先のエンジンで、編者は今現在このエンジンの搭載車をマツダのプロトタイプレーシングカー・787及び767以外に存じ上げていない。

マツダ・787に搭載された「R26B」にフォーカスして見てみると、654ccのローターハウジングが4つ連結された2.6Lであり、トリプルスパークプラグ・セラミックシール・ペリポートインジェクションといった専用仕様で、トランスミッションの耐久性と相談しながらレッドゾーンは9000rpm/700PSに設定された。皆さんご存じの通り、787改良版の787B-002(55号車)が1991年のル・マン24hレースで優勝したことからもパフォーマンスは折り紙付きである。そのサウンドはレシプロエンジンではどう頑張っても表現できないほどに高周波で独特なもので、搭載する72度V10の排気音が「天使の咆哮」と称されるレクサス・LFAと並んで、日本を代表するエンジンサウンドといえるだろう。

ル・マン優勝記念に保存が決定した787B-002は現在もマツダ本社のマツダ・ミュージアムで動態保存されている(*1)。2011年のフルレストアの後には、国内各地のサーキットで開かれるイベントやル・マンのセレモニーに時折ゲスト参加しては、その4ローターサウンドを会場に轟かせている。R26Bのレストアは二度と行われないと噂されるので、興味がある方は55号車がフレッシュな内に会いに行くことをお勧めする。

一応個人単位であればスクートスポーツの24A(12A×4ローター)等、4ローターエンジンの制作者は存在する。

またマツダ以外のメーカーが制作した13Bレプリカエンジンを利用したものとしては39B(13B×6ローター)までは存在が確認されている。

またマツダ以外のメーカーが制作した13Bレプリカエンジンを利用したものとしては39B(13B×6ローター)までは存在が確認されている。

バルブ配置

レシプロエンジンは燃焼室に取り込んだ混合気を圧縮・点火・爆発することで推進力を得る。燃焼室内で吸排気と圧縮という、一見矛盾の生まれる動きの両立を実現するのが動弁系、所謂バルブトレインである。より大きいパワーを得るには、高圧縮と大量の混合気の供給が求められるが、これを目標にしたときのバルブトレインのアプローチングはその時代や地域、使用目的やメーカーの思想により様々である。ここでは主に、4ストロークエンジンにおけるバルブ配置について紹介しよう。

SV(サイドバルブ)

IOE

OHV(オーバーヘッドバルブ)

2バルブ

4バルブ

OHC(オーバーヘッドカム)

後述のDOHC登場以降はレトロニム的にSOHCとも呼ばれる。

2バルブ

3バルブ

4バルブ

DOHC(ダブルオーバーヘッドカム)

2バルブ

4バルブ

5バルブ